なぜ、起業家がつくった「神山まるごと高専」はロボット教材を選んだのか? DX教育の最前線と学生の変化

2025/10/20

徳島県に2023年春に開校した「神山まるごと高専」は、全国的に注目を集める新しい高等専門学校です。特徴は、起業家が設立した全寮制の学校であること。カリキュラムの柱には、テクノロジー・デザイン・起業家精神を据え、未来の社会を自ら切り開く人材を育成しています。

そのような同校が導入したのが、ヒューマンアカデミージュニアが提供するロボット博士養成講座「ロボプロ(ロボティクスプロフェッサーコース)」です。ロボプロは、ロボット工学・プログラミング・AI・数学的理論などを総合的に学べる長期カリキュラムで、大学・研究機関レベルの内容を体験できるのが特徴。基礎から応用まで段階的に学習できるので、知識を知識のままで終わらせず、現実の課題や社会のニーズに応用できる力と、答えのない問いに挑みながら新しい価値を探ろうとする姿勢を養うことができます。

実際に神山まるごと高専の授業にロボプロを取り入れたところ、学生にどのような変化が生まれ、先生方はどのような手応えを感じたのでしょうか。神山まるごと高専の実務家教員・竹迫良範先生と、広報担当・大西栄樹さんに詳しく伺いました。

(取材対象者プロフィール)

神山まるごと高専 デザイン・エンジニアリング学科 教授

竹迫 良範(たけさこ・よしのり)

1977年生まれ。2002年広島市立大学情報科学部を卒業後、ドリームアーツ、サイボウズ・ラボを経て、2015年リクルートにキャリア入社。IPA未踏IT人材育成事業のPM、SecHack365トレーナー、SECCON初代実行委員長などを務め、若手IT人材の育成にも幅広く携わる。教育分野では東京都立産業技術高専客員教授、大阪大学大学院招聘教員などを歴任。2024年より神山まるごと高専デザイン・エンジニアリング学科教授に就任。事業会社で現役エンジニアとして勤務しつつ、週半分は教育現場に立つ「実務家教員」として、実社会と学びをつなぐ独自の教育スタイルを実践している。

神山まるごと高専とはどんな学校?

徳島県神山町の豊かな自然に囲まれた場所に、2023年4月、新しい高等専門学校「神山まるごと高専」が誕生しました。日本で新しい高専が設立されるのは実に約20年ぶり。全国の教育関係者や産業界から大きな注目を集めています。

その理由のひとつは「誰がこの学校を作ったのか」という点にあります。従来、高専は国や自治体の主導で設立されるのが一般的でした。しかし、神山まるごと高専は、名刺管理サービス「Sansan」などを展開するIT企業・Sansan株式会社の代表取締役社長・寺田親弘氏を中心とする起業家たちが、自らの資金と理念を持ち寄り、構想を練り上げて実現した学校です。つまり「社会を変えるために挑戦する起業家精神」が、学校そのものの成り立ちに組み込まれているのです。

学科は「デザイン・エンジニアリング学科」ひとつに絞られています。1学年は40名程度と小規模で、最大でも200名ほど。全員が寮に暮らしながら学ぶ「全寮制」を採用し、全国34都道府県から多様な学生が集まっています。男女比もほぼ半々で、これは特別に調整した結果ではありません。入試では「学力偏差値」よりも「人物像とのマッチング」を重視しているため、自然とこのような比率になっています。

同校の教授であり、実務家教員でもある竹迫良範先生は、学校の魅力をこう語ります。

「高専は大学受験を前提とせず、5年間の一貫教育を通じて、社会に出て通用する力を育てられる点が大きな特徴です。神山まるごと高専ではさらに踏み込んで、“モノを作る力でコトを起こす人”を育てることを目指しています。」

同校では、知識や技術の習得にとどまらず、それを社会に活かし、新しい価値を生み出せる人材の育成が目的とされています。

「モノをつくる力でコトを起こす人」を育てる教育理念

神山まるごと高専の教育理念は「モノをつくる力でコトを起こす人」を育てることです。

高専教育は、ものづくりの技術者を育成することに力を入れてきました。優れた製品を設計し、精度の高いモノを作ること、それ自体が大きな価値となっていた時代背景があったのです。しかし現代社会では、良いモノを作るだけにとどまらず、どのようにユーザに届けるのか、体験としてどのように受け止められるのか、そして社会にどのような影響を与えられるのか。こうしたコトを起こす視点が欠かせなくなっています。

竹迫先生は、この理念を次のように説明します。

「良いモノを作るのは大前提です。しかし今は、それをどう広めるか、どう社会を変えるかまで考えられる人材が必要です。私たちが目指す“コトを起こす人”とは、必ずしも起業家になるという意味ではありません。課題を発見し、未来をどうしたいのかを考え、自分の手で実現するために行動を続ける人を指しています。」

この言葉の背景には、社会の課題を解決する人材を育てたいという強い思いがあります。例えば、ただロボットを作るだけではなく、そのロボットがどのように生活を変え、誰を助けるのかを考える。そこにデザインや起業家精神が結びついて初めて、モノを作る力がコトを起こす力へと昇華されるのです。

神山まるごと高専のカリキュラムは、この理念を体現するように、テクノロジー・デザイン・起業家精神の三本柱から構成されています。特にテクノロジー教育に最も多くの時間が割かれており、そこにヒューマンアカデミージュニアが提供するロボット博士養成講座「ロボプロ(ロボティクスプロフェッサーコース)」が組み込まれています。

DX教育と現場の課題

近年、文部科学省は「DXハイスクール事業」を通じて、全国の高校におけるデジタル教育の充実を進めています。「DXハイスクール事業」とは、AI・IoT・プログラミングなどの高度なデジタル技術を学べるカリキュラムを整備し、将来のDX人材を育成することを目的とした国の支援施策です。

なお、高専は制度上この事業の対象外ですが、神山まるごと高専は開校当初から独自の教育理念として、テクノロジー・デザイン・起業家精神の三本柱を掲げています。これらの柱を実現するうえで、デジタル技術は欠かせない基盤となります。たとえば、テクノロジーの探究にはAIやIoTなどの最先端技術が不可欠であり、デザインの創造性もデジタルツールによって社会実装の幅が広がります。また、起業家精神を育むには、データ分析やデジタルサービスを駆使して課題を解決する経験が欠かせません。そのため同校では、理念に根ざした学びの一環としてデジタル教育を実践しています。こうした先進的な取り組みは、まさにDXハイスクールが掲げる方向性を率先して体現していると言えるでしょう。

しかし、DX教育の現場には課題が山積しています。もっとも大きいのは、教科横断的な学びの不足です。数学、情報、理科といった科目はそれぞれ独立して教えられることが多く、学生が学ぶ意味を実感できないまま終わってしまうケースが少なくありません。

竹迫先生は、日々の授業で感じる課題を率直に語ります。

「学生から『三角関数ってどこで役に立つんですか?』と聞かれることがあります。教師としても、その疑問に答えられる場面が少なく、歯がゆい思いをしてきました。」

つまり、知識を知識のまま暗記するのではなく、実際の社会課題にどう役立つかを体験できる仕組みが必要だったのです。その不足を補う教材として採用されたのが「ロボプロ」でした。

「ロボプロ」との出会い、導入の決め手

神山まるごと高専が「ロボプロ」を導入した背景には、教育現場ならではの悩みがありました。先述の通り、理系科目が縦割りになってしまう傾向があり、学生が学ぶ意味を見いだせないという問題です。竹迫先生は「この課題を解決する教材を探していた」と振り返ります。

「数学は数学、情報は情報と別々に進みがちでしたが、学生はなかなか結びつけて理解できませんでした。ところがロボット教材を用いると、数学と情報が同時に必要になる。だから“勉強しておいてよかった”と実感できるのです。」

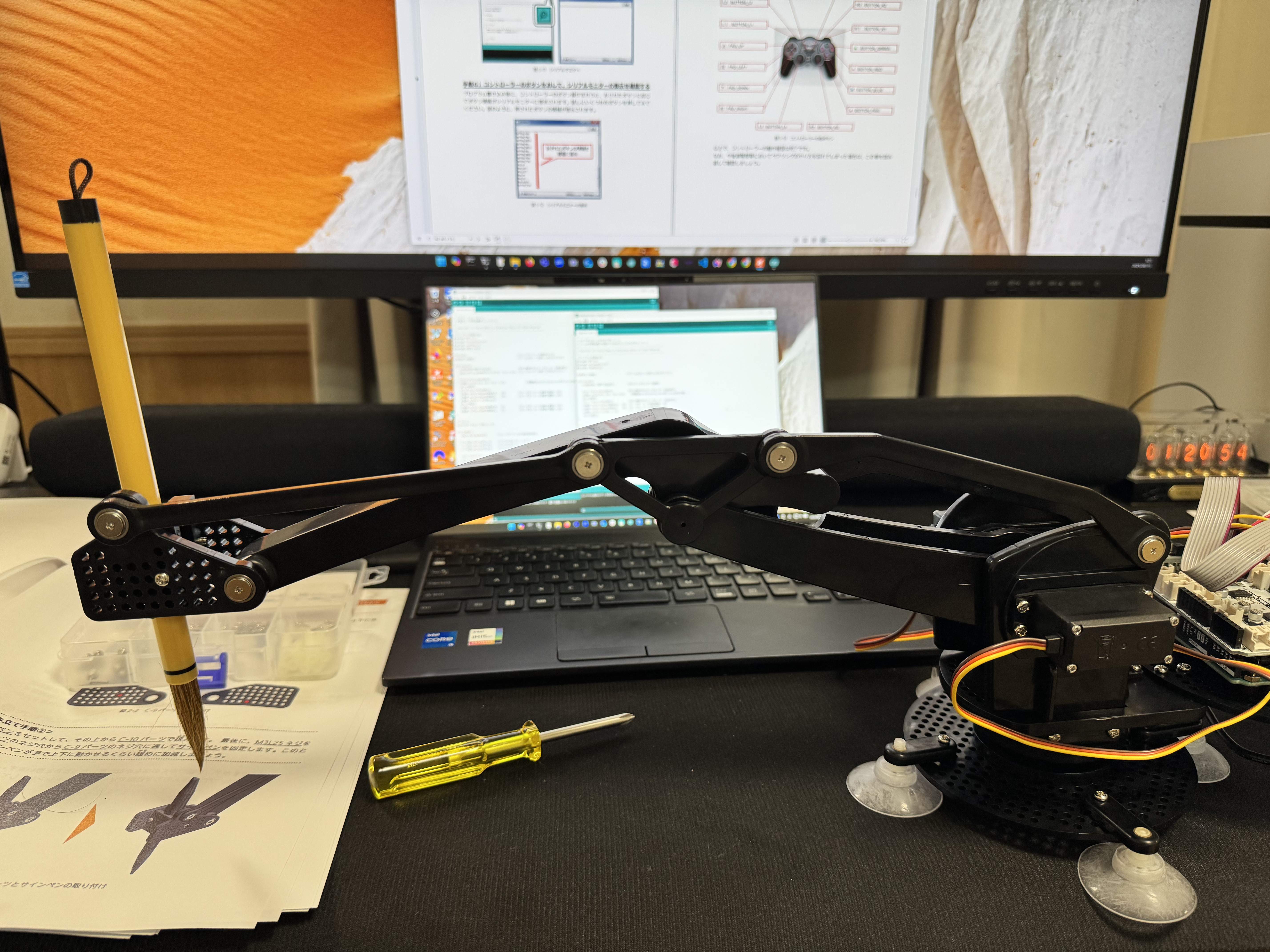

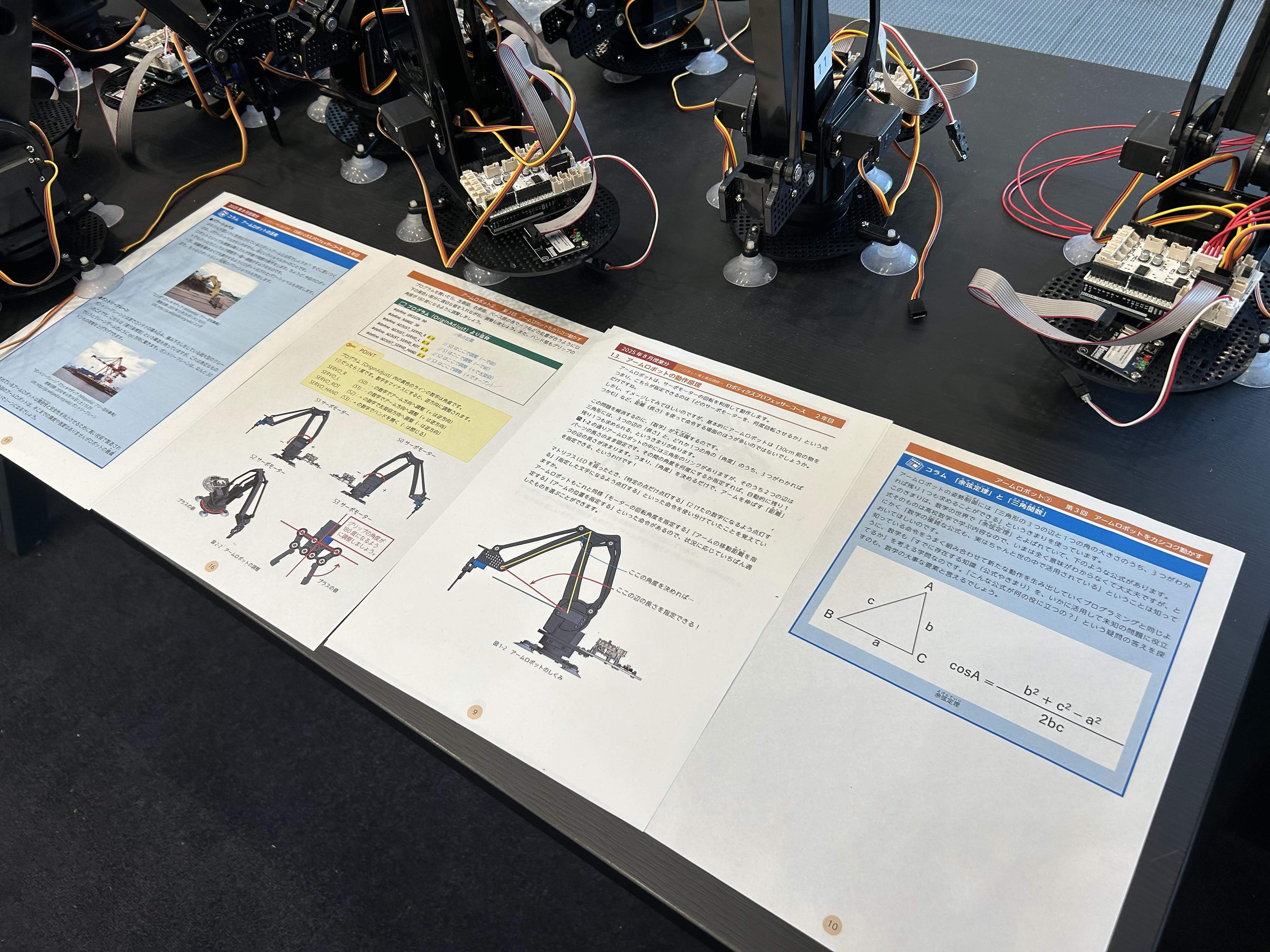

特に、アームロボットの教材は象徴的でした。ロボットの関節を動かして筆を目的の位置に導くには、角度や位置の計算が欠かせません。ここで使うのが三角関数、特に余弦定理です。普段は、公式を暗記するだけと思われがちな内容が、自分が作ったロボットを思い通りに動かすために必要な知識として立ち現れるのです。

竹迫先生はこう続けます。

「三角関数をただ板書で学ぶのと、ロボットを動かすために使うのとでは、学生の理解度もモチベーションもまったく違います。“なるほど、だから必要なんだ”と納得できるんです。」

このように、教科横断的な体験学習ができることこそ、ロボプロを導入した最大の理由でした。

さらに導入の過程でも工夫がありました。竹迫先生は教材が届くと自ら組み立て、プログラムを書いて試し、どうすれば学生に楽しく学ばせられるかを考え抜いたといいます。こうした先生自身が学び続ける姿勢も、学生にとって大きな刺激になっているのです。

授業での手応えと学生の変化

実際に授業で使い始めてみると、手応えはすぐに現れました。まずは学生たちの反応です。

「最初は『ネジをなくしました』『部品が足りません』といった声が相次ぎました。しかし“替えはないよ”と伝えると、みんな急に慎重になり、部品を大切に扱うようになったんです。」(竹迫先生)

デジタル教材やソフトウェア学習では、失敗したらやり直せばいい、と軽く考えてしまいがちです。しかし物理的なロボット教材では、一度間違えると組み立て直しが大変です。この緊張感が学生を本気にさせ、自然と集中力や注意力が磨かれていきました。

また、最近の学生は、説明書を読まずにアプリを操作する世代とも言われています。しかし、ロボット教材では、マニュアルを丁寧に読み込んで進めないとロボットは動きません。結果として「手順を追って理解する力」が養われました。これは、将来社会に出て実際の製品やシステムを扱う際に必ず役立つ力です。

さらに顕著だったのは、男女差を超えた学びの進展でした。竹迫先生はこう語ります。

「男子はプラモデルやレゴなどの経験がある子が多く、最初は組み立てが早い。一方で女子は経験が少なく、進度が遅れることもあります。しかしロボプロは手順書が丁寧に整備されているので、各自のペースで進められる。最終的には全員がゴールに到達できます。」

このように、できる子は難しい課題に挑戦し、ゆっくり進めたい子は基本の課題を確実に仕上げる。進度に応じて指導にグラデーションを持たせられることも大きな利点でした。

「一斉授業だと進度差に対応できず、できない子が取り残されることもあるかもしれません。ロボプロはマニュアルが整っているので、先生がすべてを説明しなくても各自がそれぞれのペースで進められる。そのため、教員の負担も軽減されました。」(竹迫先生)

学生の側だけでなく、教員にとってもメリットが大きかったのです。教材研究の時間が減った分、学生との対話やサポートに注力でき、学びの深まりに直結しました。

学びのモチベーションを高めるリアルな成功体験

学生にとって、最も大きな変化は、学びの動機づけが強まったことです。単なる知識習得ではなく、課題を解決するために知識を使う経験を積むことで、もっと学びたいという意欲が芽生えました。

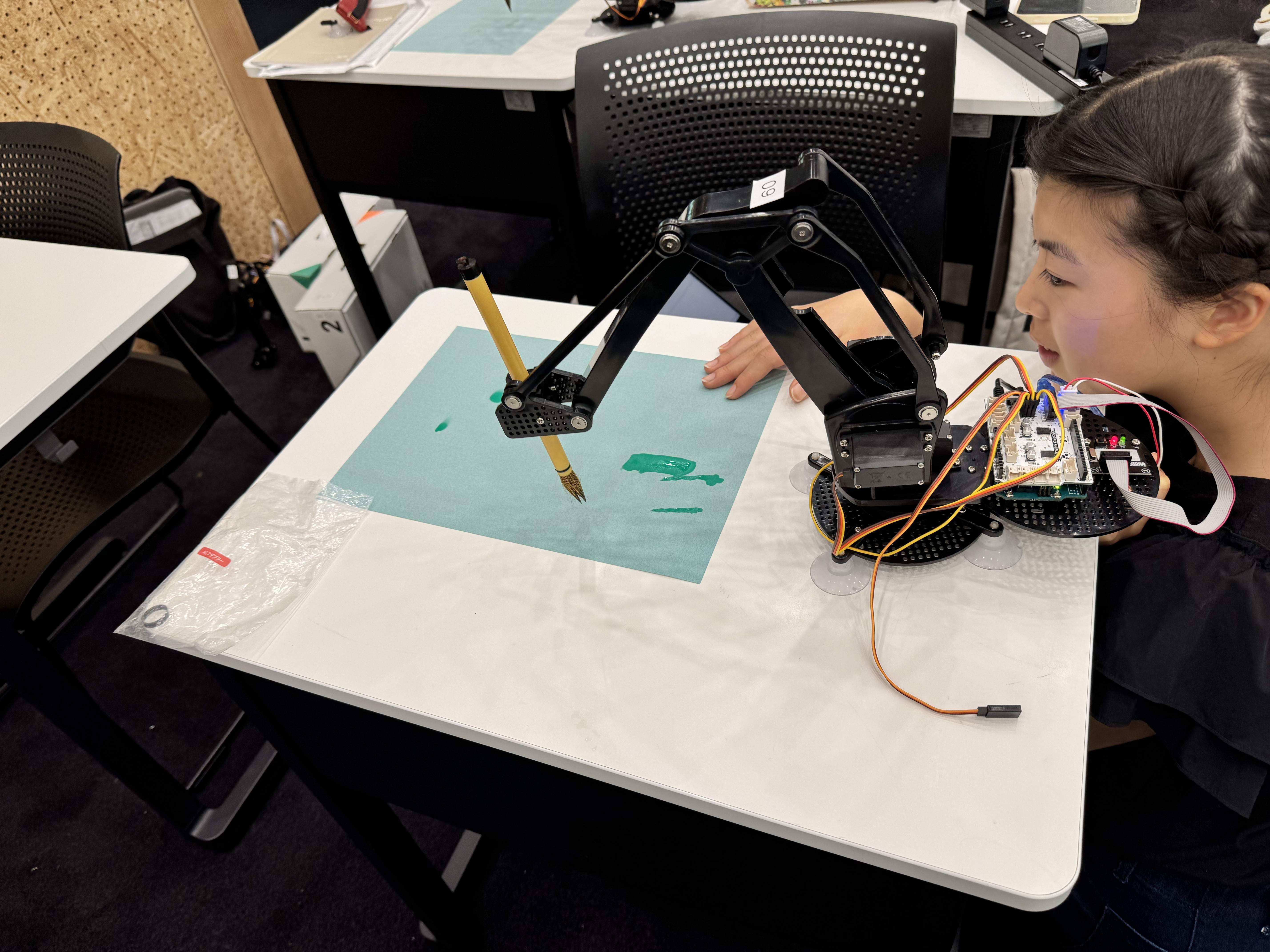

例えば、ある学生は「どうすればロボットに自分の名前を書かせられるか」という課題に挑戦しました。目的を達成するには、角度や距離の計算が不可欠です。最初は苦戦しましたが、試行錯誤の末にロボットが正しく文字を描いた瞬間、学生の顔には達成感が広がりました。

竹迫先生はこのエピソードを振り返り、こう語ります。

「学びの本質は、知識がつながる瞬間にあります。『あの時の数学が役に立った!』という経験は、学生にとって忘れられない成功体験になります。」

こうした体験が積み重なることで、学生は知識を得ることの意味を実感し、学びへの姿勢が変わっていきます。

サマーキャンプで広がる学びの可能性

神山まるごと高専では、今夏、ヒューマンアカデミージュニアとのコラボレーションによる特別サマーキャンプを初めて開催しました。全国からヒューマンアカデミージュニアの生徒が参加し、チームを組んでロボット製作に挑戦する短期集中型のプログラムに取り組みました。「ロボプロ」もその教材として活用され、参加者たちは数日の合宿生活を通じて、「モノづくり」と「コトを起こす」体験をしました。

サマーキャンプの詳細はこちら:https://kids.athuman.com/summerschool2025/

竹迫先生は、初めて開催したサマーキャンプの様子を振り返り、こう語ります。

「想像以上にできる子が多く、驚きました。課題として出した“身の回りの困りごとを解決するロボットを作る”というテーマに対し、短時間で試作品を組み立ててしまったんです。」

参加者たちは、最終的に、プロトタイプとして課題解決型ロボットを完成させることをゴールとしました。トイレットペーパーを自動で切る装置、暗くなると自動で照明のスイッチを押すロボットなど、身近な課題に根ざしたアイデアが次々に生まれました。そのスピード感と創造力は、指導する側の想定を超えるものでした。

短期集中だからこそ得られる学習効果

サマーキャンプの大きな特徴は、3日間という短期間で成果物を仕上げなければならない点です。竹迫先生は、この締め切りが学習効果を大きく高めたと強調します。

「“いつか作りたい”ではなく、“3日後には完成させなければならない”。このプレッシャーが生徒の集中力を引き出しました。お尻に火がついた状態で手を動かす経験は、長期授業ではなかなか得られません。」

長期にわたる探究活動は柔軟さや深い思考を育む一方、途中でペースが緩み、モチベーションが下がってしまうことも考えられます。その点、短期集中型は常に緊張感を保てるため、効率的に学習が進みます。実際に参加した生徒たちは「もっと続けたいくらい楽しい」「また挑戦したい」と口を揃えたと言います。

異年齢・異背景の仲間と学ぶ

もうひとつの大きな成果は、異なる学年やバックグラウンドを持つ仲間と協力し合えたことです。サマーキャンプには小学生から高校生まで幅広い年代の子どもたちが参加し、初対面ながらも次第に打ち解けていきました。

「初日はお互いに緊張していましたが、2日目にはすっかり友達のように協力し合っていました。年齢や性別の差を感じさせない関わり方で、共通の目標に向かう力が生まれているようです。」(竹迫先生)

年上の生徒が自然にリーダーシップを発揮する場面もあれば、逆に年下の生徒が独自のアイデアでグループをリードする場面もありました。年齢に関係なく、お互いに学び合える環境がそこにはありました。

さらに、グループワークならではの役割分担や合意形成の経験も重ねられました。短期で成果を出すためには、誰かが作業を先導し、他のメンバーがそれを支える必要があります。最初の方では衝突や意見の食い違いもありましたが、それを乗り越えて完成にたどり着いたことは、大きな自信につながりました。

「コトを起こす」ためのプレゼン体験

サマーキャンプの最終日には、各チームが制作したロボットを発表するプレゼンテーションの場が設けられました。単に、作って終わりではなく、なぜこの課題を解決したいのか、どのように役立つのかを観客に伝えることが求められたのです。

竹迫先生は、このプロセスの重要性をこう語ります。

「良いモノを作っても、それが社会に受け入れられるかは別問題です。プレゼンを通じて“誰のために役立つのか”を意識できたことは、非常に価値がありました。」

生徒たちはワークシートを使って、課題の背景・解決策・期待される効果を整理し、観客の前で堂々と発表しました。最初は緊張していた子どもたちも、発表が終わると大きな達成感を味わい、自信を深めていました。このような自分のアイデアを他者に伝える経験は、将来どのような進路を選んでも役立つスキルになります。

今後の展望と、他の学校へのメッセージ

神山まるごと高専での取り組みは、まだ始まったばかりです。しかし竹迫先生は、これからの社会におけるロボットと人間の関わりを見据え、長期的な教育ビジョンを語ります。

「おそらく20年、30年後には、人間よりロボットの数が多い時代が来ると思います。掃除機や配膳ロボットなど、すでに家庭や店舗で活躍している機械は珍しくなくなりました。これからは、ロボットを正しく扱い、活用する人材がますます必要になります。」

ロボットは人間が意図を持って設計し、制御してはじめて、社会に役立つ存在となります。教育の現場でロボット教材を使うことは、単なるプログラミング学習にとどまらず、未来の社会に必要なリテラシーを育てる営みなのです。

竹迫先生は、こうしたビジョンのもとで「ロボプロ」の価値を再評価します。

「ロボプロはメカニカルな設計の精度が高く、教材でありながら本物を感じさせるつくりになっています。若いうちにこうした一流の設計に触れることは、今後の創造力や発想の源泉になります。」

つまり、「ロボプロ」は単なる学習用ツールではなく、将来のものづくりを担う人材に、基準の高さを体感させる装置なのです。

教員にとっての学び直しの場として

教材を導入するにあたり、教員自身が初めて触れる分野に挑戦するケースも少なくありません。竹迫先生もまた、ロボプロの組み立てを最初に経験したときは、初心者と同じ立場でした。

「私自身も初めての挑戦でした。だからこそ、つまずきやすいポイントを理解できた。教えるときには“自分もここで失敗したよ”と伝えられる。それが学生に安心感を与えると思います。」

竹迫先生のこのような姿勢は、教員にとっても、学び続ける教師像の体現となります。DX教育を進めるにあたって、完璧な知識を持っている必要はありません。むしろ「一緒に学び、成長する」という姿勢こそが、学生の学びを後押しします。

「先生方にとっても、ロボプロは、学生と共にし、個別の興味に応じて一緒に発展していけるきっかけになります。最初から完璧である必要はなく、先生自身が挑戦し続ける姿を見せることが大切です。学生は先生の背中を見て育つものです。先生が新しいことにチャレンジし、試行錯誤する姿そのものが、学生にとって学びのモデルとなり、探究心や挑戦する勇気を引き出すのです。」(竹迫先生)

DX教育に取り組む学校へのアドバイス

最後に、これからDX教育やロボット教材の導入を検討する学校関係者へのメッセージを伺いました。

竹迫先生は、無理なく導入する工夫が大切だと語ります。

「既存のカリキュラムを大きく変える必要はありません。既にある授業の一コマや図工や総合学習の時間にスポットのテーマとして取り入れるだけでも効果があります。」

例えば、情報の知的財産権の授業でロボットで使われている特許や発明の事例を調べさせる。社会科で、ロボットが社会に与える影響を調べさせる。こうした文理横断的な試みは、探究学習の質を高めると同時に、学生の好奇心を刺激します。

また、指導する先生方へのエールも添えられました。

「先生方が完璧でなくても構いません。むしろ“新しいことに挑戦してみる”という姿勢を学生に見せることが大切です。それが学生にとって最高のロールモデルになるのです。」

ロボプロが拓く未来

神山まるごと高専の取り組みのひとつとして、「ロボプロ」を通じ、ただプログラミングを教えるだけではなく、学生一人ひとりに、モノづくりの意味を実感させています。

・数学や情報といった科目が「ロボットを動かすために必要な知識」として結びつく

・マニュアルを読み込む習慣や、丁寧に扱う姿勢が身につく

・グループワークやサマーキャンプを通じて、仲間と協働する力が育つ

・そして、将来の社会に必要な「ロボットを使いこなす人材」へと成長していく

こうした実践は、DX教育の本質を示しており、単なるITスキル習得ではなく、社会の課題を発見し、解決に挑む人材を育てるということにもつながります。

教育関係者の皆様にとっても、神山まるごと高専の取り組みは大きなヒントになるのではないでしょうか。ロボプロを活用した学びは、規模や校種を問わず、どの学校でも応用できる可能性を秘めています。

最後に竹迫先生の言葉を改めて紹介します。

「ロボットやAIに支配されるのではなく、これらの新しい技術を正しく使いこなす人材を育てたい。そのためにロボプロは大きな助けになると確信しています。」

教育の未来を考えるとき、この言葉は非常に象徴的です。ロボプロを通じて育つのは、単なるプログラマーではなく、未来をつくる人材そのものなのです。

DX教育の取り組みにご興味をお持ちいただいた方は、以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

DXハイスクールプラン 個別相談フォーム:https://vivit.video/f/206/dxhs

取材・執筆:ヒューマンアカデミーこども教育総合研究所

取材協力:神山まるごと高専