テムザック創業者・髙本陽一さんが “ロボットと考古学”に深く思い入れる理由

2025/10/20

「邪馬台国がどこにあるのかを、私は探したい」

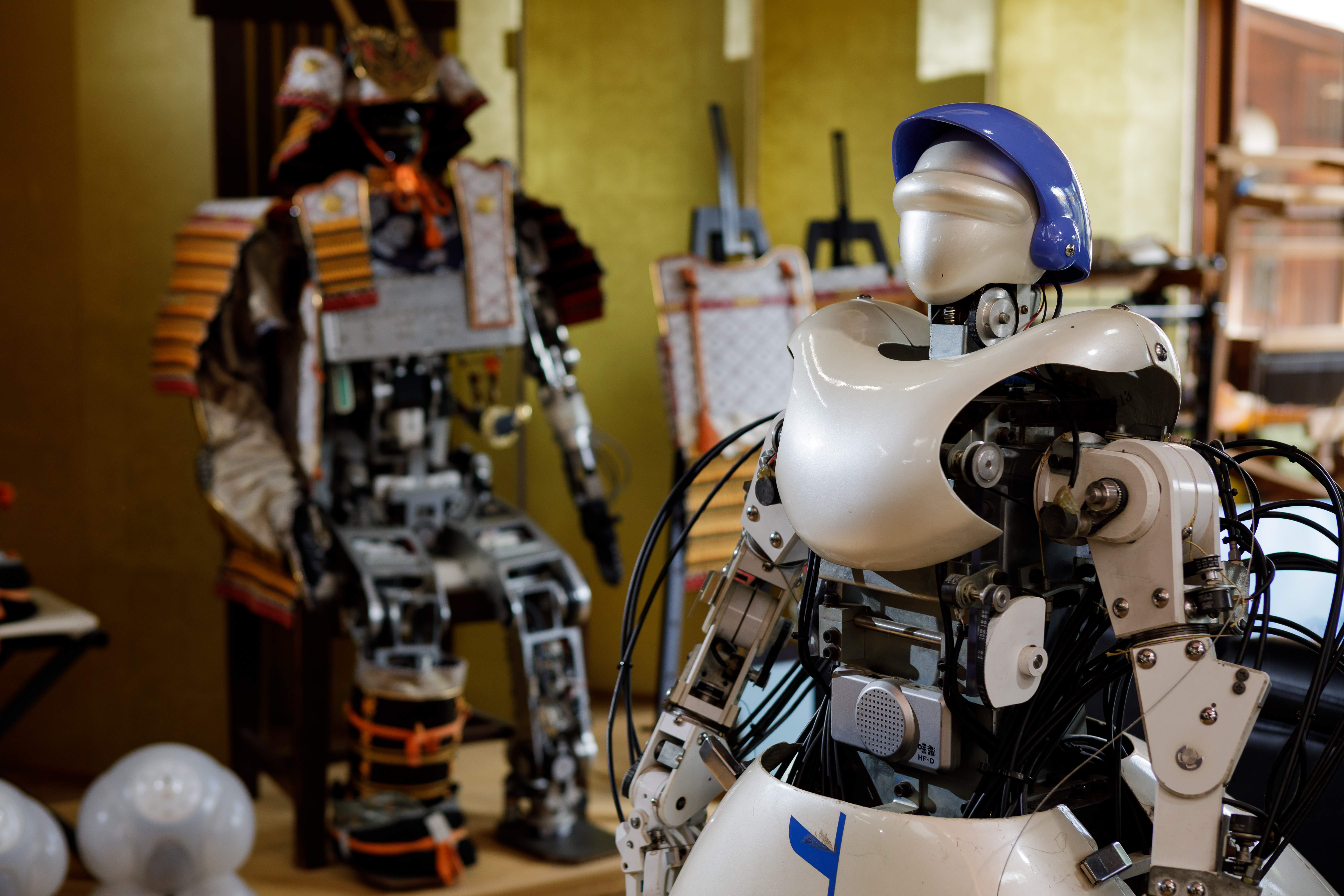

うだるような暑さの京都・西陣。西陣織の倉庫を改修したオフィスにおけるインタビューで熱く語るのは、テムザックの創立者・髙本陽一さん。おや?これはロボットについての取材だったはず…。

よくよく突っ込んでみたら、彼にはやはり、ロボットに、そして我が国に対する強い思いがありました。

テムザックのロボット“ワークロイド”の開発思想と、髙本さん自身の夢の物語についてご紹介します。

株式会社テムザック代表取締役議長

髙本陽一(たかもと・よういち)

1956年福岡県生まれ。神奈川大学法学部卒業後、産業機械製造会社などを経て髙本商会に入社。1993年からロボット開発に着手し、2000年に福岡県北九州市でテムザックを設立、代表取締役就任。人と共存して現場で働くロボット"ワークロイド"の開発・製造・販売を行う。2020年に現職へ。2021年に京都市上京区に本店を移転。2025年には産学連携の団体「KyoHA(キョウハ)」の初期メンバーとして参画。

お茶の水博士になりたかった少年

「子どもの頃は、恐竜にハマっていましたね。幼稚園から小学校低学年のころかなあ。ティラノサウルスとかステゴサウルスが好きでした。そんな恐竜ばかり、粘土で作っていた気がする」

古代の恐竜好きだったという髙本少年。やがてロボットアニメを観た彼は「鉄腕アトム」や「鉄人28号」といったロボットに夢中になります。このとき、心に芽生えたものは…。

「『鉄腕アトム』のお茶の水博士(アトムの後見人的存在)のように、ロボットを作る側になりたいと思って観ていました。彼は科学省長官であり研究者だったのですが、『そんな職業があるのか…!』と。…いやもちろん、パンツ一丁かつマッハ2で空を飛べるロボットになりたい、だなんて思ってないですよ(笑)」

冗談を交えながら、軽妙なトークを繰り広げる髙本さん。そんな彼は中学生以降、新たなものにハマります。それが、考古学です。

「日本の歴史に興味があり、中学・高校の頃にはもう、歴史が大好きでした。学校の先生が『日本人はどこから来たか、実はわかっていない』とか教えてくれれば、えぇっ、何それ!?って。すごく興味が湧きましたね」

さまざまな事情で関東地方の大学の法学部に進んだのに、ちっとも法律に興味を示さなかった彼がどれほど考古学にハマったのか。それは、他大学から教えに来ていた人類学の名物教授をつかまえて「考古学研究会」を立ち上げてしまったほど。大学の講義に出ることなく、縄文時代の遺跡の発掘に没頭していたそうです。

では、恐竜や考古学といった古いものにハマった理由を訊ねると「やはり不思議なのは、世界で最古の縄文土器は日本で出土していることで…それから弥生時代以降の王朝は…」と時間にして2分ぐらい、淀みなく熱弁する髙本さん。ひとことでまとめるならば「不思議なものについて、どうしても深く知りたくなってしまう」という探究心をお持ちのようです。

ならば、こちらももっと知りたくなります。そんな歴史ロマン大好きな髙本さんが、なぜ最新技術を駆使したロボットを作りはじめたのか?を――。

ロボット開発はなりゆきのままに

「テムザックという会社をよく知っている人」は、一般の人ではあまり多くないかもしれません。しかしこのテムザック、医療や建築、災害復旧などで使われるサービスロボットを20年以上にわたって開発・製造・販売を行っている、スゴい会社なのです。

なんせ創業者である彼は、かつて、お茶の水博士になりたいと思っていた少年。

ロボットに賭ける熱い思いや強い衝動があるのだろうと髙本さんに聞くと、「ロボット?なりゆきです」。あっけらかんと答えます。

「考古学の道に進むつもりだったのが、機械ディーラー業を営んでいる父親に『長男なんだから、跡を継ぐために戻ってこい』といわれてしまい…。帰ってきたら5社ぐらいある事業がぐちゃぐちゃな状態だったのでそれを立て直していたのですが、機械メーカーの売り子でしかないディーラーのままでいるのではなく、自分たちの培った技術でもって、メーカーになりたいと思うようになったんです。

製造ラインの会社が軌道に乗りはじめたとき、北九州市の門司に新社屋を建てました。その際、遊び心もあって玄関に受付ロボットを作ったんです。製造ライン設計や機械製作で培った技術を活かして、磁気テープを使いながら、みんなでいっしょに作ったなぁ」

これは、磁気テープを貼られた先へ自動的に誘導できる無人搬送車(AGV)と呼ばれる技術。普及しはじめていた頃とはいえ、当時でもそれほど尖った技術ではなかったそう。

しかし、髙本さんのアイディアで頭と腕を取付けられたロボットに仕立てたのが、まさに大当たりでした。この「テムザック1号」は、幼稚園児が見学に押し寄せ、挙句は時の福岡県知事まで来訪するという大騒動に発展。福岡県や投資会社などから「ロボットを専業で作ってみないか」と後押しを受けるきっかけとなり、テムザック創設のきっかけとなったのです。

実はもうひとつ、きっかけがありました。目的は、当時の妻・美鈴さんの母親孝行。嫁ぎ先の北九州から郷里の群馬にはなかなか帰れず、簡単には会いに行けない義母をケアするため、髙本さんは当時普及しはじめたPHS(移動型無線通信機器)の技術を活用することを思いついたのです。こうして、PHSで遠隔操作できる遠隔操作ロボット「テムザック3号」が開発されました。

「自分の家族に必要だったので、ロボットを作りました。もう、他人に流されてばかりの人生なので」と髙本さんはあざけるように話します。しかし、時代の流れに乗っかるだけであれば、今、テムザックは存在していないでしょう。確かな技術力と髙本さんのロボットにかける思いが、海外からも多くの引き合いを受ける屈指のロボットメーカーに成長させたのです。

さまざまな分野のロボットを手掛ける理由

テムザックのロボット“ワークロイド”の特徴は、とにかく多種多様なこと。対象分野の業種も用途も、建築や農業、医療などといったようにバラバラです。

「デザイナーもバラバラですね。社内でデザインすることもあるし、家庭用留守番ロボット“ロボリア”のデザインは、イギリスの著名デザイナーであるポール・ホワイトさんがデザインしました。2005年の愛・地球博の会場巡回警備ロボ”ムジロー/リグリオ“は、メカニックデザイナー・石垣純哉さんが『本物のロボットを一度はデザインしてみたい』というのでお願いしようと」

一貫したポリシーがないように見えるこれらに共通するのは、人と共存しながら、実用的な業務を行うこと。ワークロイド命名の由来はそこにあります。

「デザインの共通テーマもないし、僕としてはカタチなんてどうでもいいんです。目的は人の役に立つこと。役に立たないロボットを作る気はまったくない」と髙本さんは断言します。

だからここまで業種も用途もバラバラなのかと聞くと、これも「結果として、そういうことになっちゃった(笑)」と茶化す髙本さん。しかしよく深掘って聞いてみると…。

「貯まったノウハウを活かせるんですよ。普通のロボット屋さんは一種類のロボットしか作っていないですが、うちはいくつもの分野の受注を受けています。そのおかげで、例えば介護用ワークロイドで使ったノウハウを建築用ワークロイドに用いるといったことが、自在にできる。どんどん知的財産を貯めて、それを売るのをメインの商売にしたいなと。一種類のロボットしか作っていなかったら、そのノウハウしか貯まらないですよね」

基本的にテムザックのワークロイドは、企業や団体などの要望に応じて作るオーダーメイド形式。特許を取得し、製造権と販売権のロイヤリティを得て、実際の製造や販売はメーカーなどに委ねる仕組みです。業種特化の産業用ロボットなどのほうが効率化できるように思いがちですが、そもそも自社で製造・販売しないのであれば、効率化する必要がないのです。

そして「ワークロイドを作る上で大切にしているのは、既存の概念を疑うことですね」と語る髙本さん。そのココロは?

「農業用ワークロイドで考えてみましょうか。京都から宮崎の田んぼを管理することになったとき、ビニールハウスを建てて苗代を育てて、購入した田植え機を使って田植えして…となると、とんでもなく面倒ですよね?だったら、苗も作らず田植えもせず、田んぼに水を張ってドローンで種をまけばいいじゃないか――と。今話題のお米だって、精米してから美味しく食べられるのが2ヵ月間しかないというなら『各家庭で精米機を持てばいいんじゃない?』と思います」

「われわれは単にワークロイドを作るのではなく、既成概念を変えるための手助けとしてワークロイドを作っているんです。ワークロイドがあれば、高い壁を平気で超えられる」

この際に彼が大切にしているのは“素人目線“。農業の流通はこうだから、許可を得ないとダメだから――といったことは一切無視して考えます。「既存のシステムを壊すことになるので、どれだけの人を敵に回すのかという問題があるけれどね」といいながら事もなげにハハハと笑う髙本さんの目には、ワークロイドが人の役に立っているイメージが、きっと明確に見えているのでしょう。

何が正しいかわからない時代こそ、好きなことを

考古学にハマりながら法学部を卒業して家業を継いだ髙本さんは、ロボットについて専門的に学んだ経験はありません。でも、彼の基礎を形成しているものは、機械やテクノロジーに対する興味でした。

「会社を相続したときからずっと、機械やシステム、製造ラインなどについてずっとやっていましたからね。やらざるを得なかったのは確かですが、法律よりもしっかり身に付いたのは(笑)…やはり、自分にとっておもしろかったからでしょうね」

子どもの頃はプラモデル作りも大好きだったそうで、「リモコンで動く戦車をみんなで持ち寄って、作っておいた基地を破壊したり、戦艦大和のプラモデルを作って火薬を詰めて水に浮かべて爆沈させたりといった、バカなことをたくさんやりましたよ」と思い出深いエピソードを語る髙本さん。好きこそものの上手なれ、ということなのでしょうか。

そんな髙本さんに聞きました。ワークロイドが人間にとって大変な仕事を代わりに行い、AIが知能労働を担うこれからの時代、子どもをどう育てていくべきなのかを。

「人間の寿命が長くなっちゃって、22歳から働き出して、例えば70歳まで働くとして、およそ50年間ですよね。企業の平均寿命は30年ですから、50年持つ会社なんてなかなかないわけですよ。それに今までは他人と同じようになっていれば、人並みにそこそこ食えていたけれど、これからは他人と同じでは、価値がないと見られるかも。でも正直、何をしたらいいかなんて誰にもわからないので、それなら好きなことをやればいいと思いますよ」

好きなことをやれ――。「流されるままここまで来た」といいながら、それでもここまで好きなことをやってきた人だからできる発言なのかもしれません。もちろん、事業を営む上でたくさんの苦労も経験したことでしょう。でも、彼はこの仕事を好きだから、ここまでやってこられたのです。

「嫌な仕事はすぐめげますし、何かあったらもう止めた!ってなるけれど、好きな仕事だったら、もうちょっとやってみようと思う」と自身を振り返る髙本さんは、好きなことにハマる子どもについて、こう言います。

「好きなことがあまりに好きで、親の出せる範疇を超えたような好きなことをしたいというのなら、そのためのお金は自分で稼ぎなさいと思いますよ。親の金を使うんなら、親の言うことは聞けと思う。あとは…親の寝首をかくような危険な子どもに育たないことを祈るぐらい(笑)。それ以外は子どもの好きにさせればいいと思いますけれどね」

我が子が好きなことに邁進し、それが人と違う道なのは、親としては不安で、とても怖くなるかもしれません。でも彼のように「まあ、気にしたことはないです。誰に何を言われようと、別にそれで命を奪われることはないので」と大きく構えていればいいのではないでしょうか。

とはいえ、「自分でこれがいいんじゃないかと思うことをやると、どこからか敵が湧いてくる。いや、やっぱりこんな人生は良くないのかもな(笑)」とまたも自嘲気味に話す髙本さん。その笑顔は、多くの人を強く惹きつける魅力にあふれていました。

ロボットを作り続ける使命感の源

「われわれがやろうとしているのは、労働力不足を解決する、災害から人を守る、食料安全保障を確保すると、日本の国土を守る、の4つなんです」

こう語りだしたとき、今までにこやかに冗談めかして話していた髙本さんの目に、急に強い火がともったようでした。

それは、ロボットに携わるモチベーションについて尋ねたとき。彼は、京都ヒューマノイドアソシエーション(KyoHA)の立ち上げの理由をこう語ります。

「今、AIはインターネット上のデータをすべて取り込んでいますが、これ以上AIを伸ばそうと思ったら、人間の身体の動きのように、物理的な動きのデータが必要なんです。ヒューマノイドの躯体(くたい)を持っていない場合は、安い中国のヒューマノイドを購入し、それを動かしてAIを伸ばすしかない。現にヨーロッパでも、同じことをしようとしています。

その場合の問題は、中国製ヒューマノイドの躯体を使った動きの検証データを、中国側が吸い上げている可能性があること。そうなると、世界中みんなで中国の下請けのAIを作っている状況になってしまうんです」

これに対抗するのに必要なのは、日本製ヒューマノイドの躯体を使うこと。しかし、かつてロボット先進国だったはずの日本なのに、今や躯体を誰も作っていない…。そこで早稲田大学や村田製作所、SREホールディングスと団体を結成したというわけです。

「KyoHA立ち上げ後、いろいろなメーカーが協力したいと言ってくれました。オール日本で作れば、もしかしたら中国に勝てるかもしれない。…こういうのには、使命感を持ちますよね」

髙本さんは、おそらくこれが最後のチャンスだと思っているのでしょう。過去に国や企業から思うようなサポートを受けられなかった悔しさが、言外ににじみます。

「ヒューマノイドに関しても『アメリカや中国がたくさん作れば、自然に新しい市場が生まれる』ことを証明した。一方で日本は造船でも鉄鋼でも、アメリカなどの後を追いかけてきた国。そして日本は『それを作ったら何台売れるのか?売れることがわからないならお金を出さない』という未知の市場に消極的な思想なんですよね。

日本には、かつてヒューマノイドを作る“ジェダイの騎士“のような人がいっぱいいたんですよ。でも、『そんなもの、何台売れるんだ』と詰められ、みんなそれを止めてバラバラになってしまった。今は、我々がヒューマノイドを作れる唯一のチーム。もし、今回のチームがうまくいかなかったら、日本ではもう、ヒューマノイドはできないです。皆さんはもう、中国のロボットを買えばいいんじゃないかな…」

日本の農業の現状にも、強い危機感を持っている髙本さん。彼いわく、「お米を作る農家のボリュームゾーンは75歳。もう米づくりがイヤになっている高齢者が、お米を作らなくなる未来がやがて来る」のだと。そうなれば、「令和の米騒動」どころの話ではありません。そのため、耕作放棄をする農家とサラリーマンで農業に携わりたい人をマッチングさせる仕組みや、精米前の米を流通させる仕組みを構築する食料安全保障の会社を立ち上げる予定なのだとか。

「日本の政府がこっちを必要だと思わずお金を出してくれないのなら、別にウチの市場は日本だけではないし、この産業をドイツやアメリカでやるかもしれない。別にそれはウチの自由なので…」などと口では言う彼。でも、きっと、最後までこの国の力を信じたいのかもしれません。そこに、決して「流されるがまま」ではない、髙本さんのロボットへの思い、そして国への思いを感じずにはいられませんでした。

取材時で御年69歳。「なかなかお迎えが来ないから、しょうがないよね」と髙本さんは笑いながら、はっきりとこう言います。「生きている以上は、ちゃんと欲望を持ったほうがいい」と。

そう、髙本さんは社長職を長く一緒にやってきた川久保勇次さんに譲って、代表取締役議長(実質的な会長)に就きました。しかし、まだまだ夢を持っています。その夢とは?のアンサーが、冒頭の発言「邪馬台国がどこにあるのかを、私は探したい」です。

髙本さんは「いつか上場してお金をガサッと手に入れたら、引退して邪馬台国探しをしますね。それが一番やりたいこと。もうね、『目指せ、インディ・ジョーンズ』ですよ。インディ・ジョーンズを目指すはずが、これまでは『目指せ、スター・ウォーズ』になってきていたので(笑)。邪馬台国はね、畿内説と九州説がありますけれど、僕からするとあれは…」と、またも目を輝かせながら、止めどもなく語り続けるのでした。

ロボット製作でも日本の歴史でも、好きなことに没頭し、語りだしたらもうどうにも止まらない――。そんなお子さんをお持ちの保護者の方は、どうぞ安心してください。

そう、それは日本が誇るロボットクリエイター、“次世代の髙本陽一”になれる素質がある、ということなのですから。

取材・執筆:スギウラトモキ