動物

セミのぬけがら観察隊!

材料

材料

- セミのぬけがら

(1つ 衛生面を考え、できるだけ木についているもの) - 定規 (1本)

- 紙と鉛筆 (1つずつ 記録用に用意しておく)

- 虫眼鏡やルーペ

(細かいところまで観察できるがなくてもOK)

実験の手順

実験の手順

STEP 1

大きさを測ろう

頭から腹の先までの長さで、セミの種類が分かる

→26ミリメートルよりも大きいものは、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの可能性が高い。

→26ミリメートルよりも小さいものは、ニイニイゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシの可能性が高い。

頭から腹の先までの長さで、セミの種類が分かる

→26ミリメートルよりも大きいものは、アブラゼミ、ミンミンゼミ、クマゼミの可能性が高い。

→26ミリメートルよりも小さいものは、ニイニイゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシの可能性が高い。

STEP 2

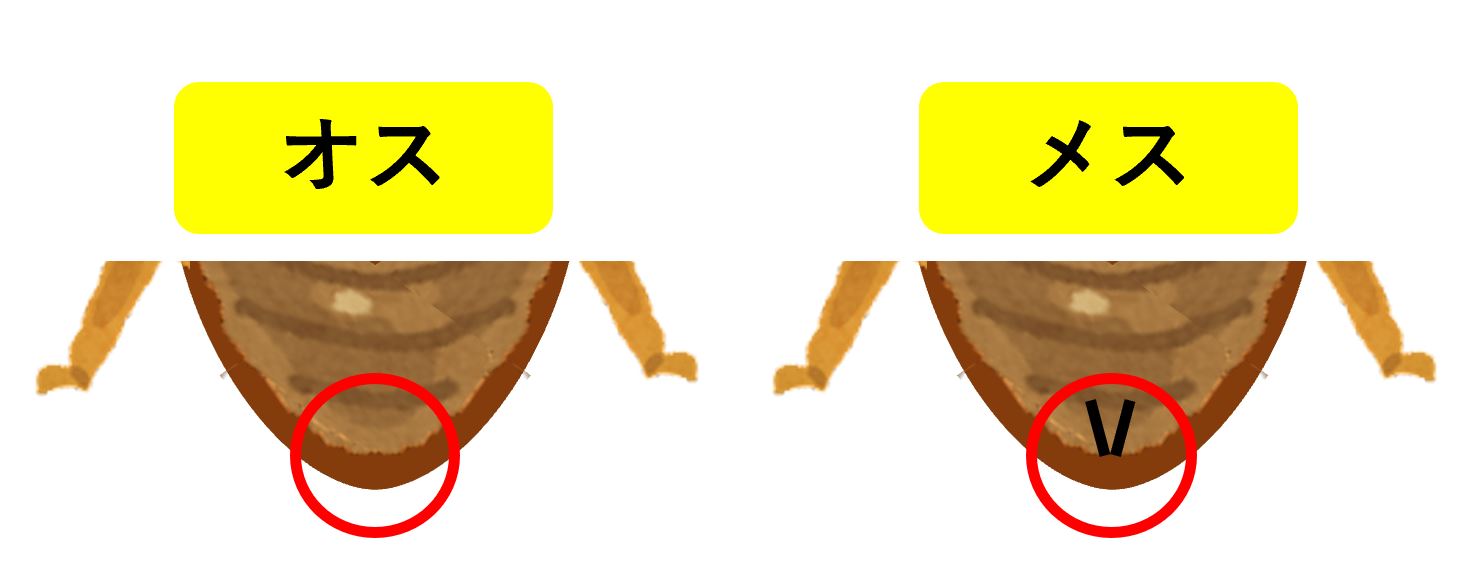

裏返してオスかメスかを見分けよう

ぬけがらを裏返しにして、腹の先を見てみる

→腹の先にタテの線が入っていたら、それはメスのセミ。

メスは幼虫のときから産卵管(さんらんかん)をもっているので、

このような特徴的な線がはいっている。

ぬけがらを裏返しにして、腹の先を見てみる

→腹の先にタテの線が入っていたら、それはメスのセミ。

メスは幼虫のときから産卵管(さんらんかん)をもっているので、

このような特徴的な線がはいっている。

STEP 3

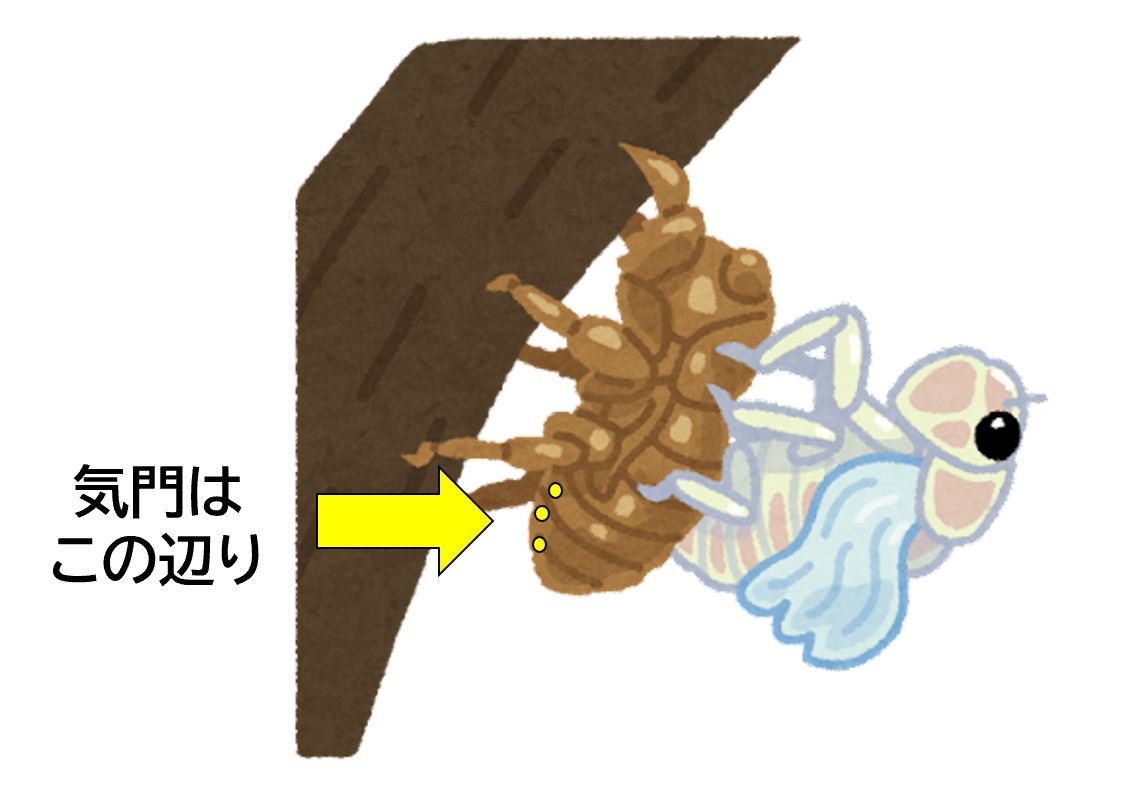

セミが呼吸をしている穴を見つけよう

腹の側面に、セミが呼吸するときに使っている穴がいくつか開いている。

見つけてみよう。

腹の側面に、セミが呼吸するときに使っている穴がいくつか開いている。

見つけてみよう。

まとめ

調べて分かったことを、紙に記録しておこう。

解説「どうして、こうなったの?」

解説「どうして、こうなったの?」

ここでは<ステップ3>のセミの呼吸について解説します。 人間や魚、動物は、肺やえらや皮膚を使って呼吸をしています。セミのような昆虫は、少し変わっていて「気門(きもん)」と呼ばれる小さな穴を使って呼吸をします。ちょうど、腹の側面のあたりです。セミのぬけがらを見ると、その穴がくっきり見ることができます。ぬけがらにも、生き物の生態のヒントが隠されているのですね。

▶大人の方へ

この実験で一番大切なことは、お家の人が虫を「気持ち悪い」と言わないことです。お子さまは、大人が思っている以上にご家族の言葉に影響をうけます。お子さまたちの「好き」を削ぎ落さないためのお願いです。虫が苦手な方は「苦手だけど、それは初めて知ったよ」「触れないけど、ユニークで面白いね」程度に留めておいていただけると、お子さまたちの可能性を広げることができます。

さらにすすんで

さらにすすんで

◆他の生き物も見てみよう

気門は、カブトムシやクワガタなど大きい昆虫だと、よりはっきり見ることができます。

教室検索

教室検索