小さな粒に、光をあてて

たとえば雨上がり、葉の上の雫に光があたり、きらきら輝く様子には自然の美しさを感じます。

ということで、今回のテーマは「光」です!

小さな粒に、光をあてて

- 文学

- 数学

- 心理学

私は「サイエンス」のせかいのプリンセス「リカ」よ。

クイズの答えはわかったかしら?

正解は、

2. 数学

でした!

ちょっと、意外な結果だったかしら?

ここからは、先生に教えてもらいましょう。

光学の起源とは

実は古代ギリシャでは、光学は数学の一分野でした。

紀元前300年ごろ、エウクレイデス(英語だとユークリッド)という数学・天文学者が初めて光の反射の法則について発見しました。

エウクレイデスさんは、これらをまとめた『カトプトリカ(反射視学)』や『原論』という書物を残しています。

この『原論』は、19世紀後半から20世紀初頭まで数学(主に図形などを用いた幾何学)の教科書として使われ続けたとか。

線のことを「幅のない長さである」と定義づけたことは有名で、「幾何学の父」とも呼ばれています。

「エウクレイデス」という言葉はギリシャ語で「よき栄光」という意味、このことから一部ではその実在を疑う声もあるのだとか…。

まぁ、有名な書物を残したのに実在したかはっきりしないのね…!

光といえば、私たちは物体に当たって反射した光を目から受け取ることで、物があることを認識しています。

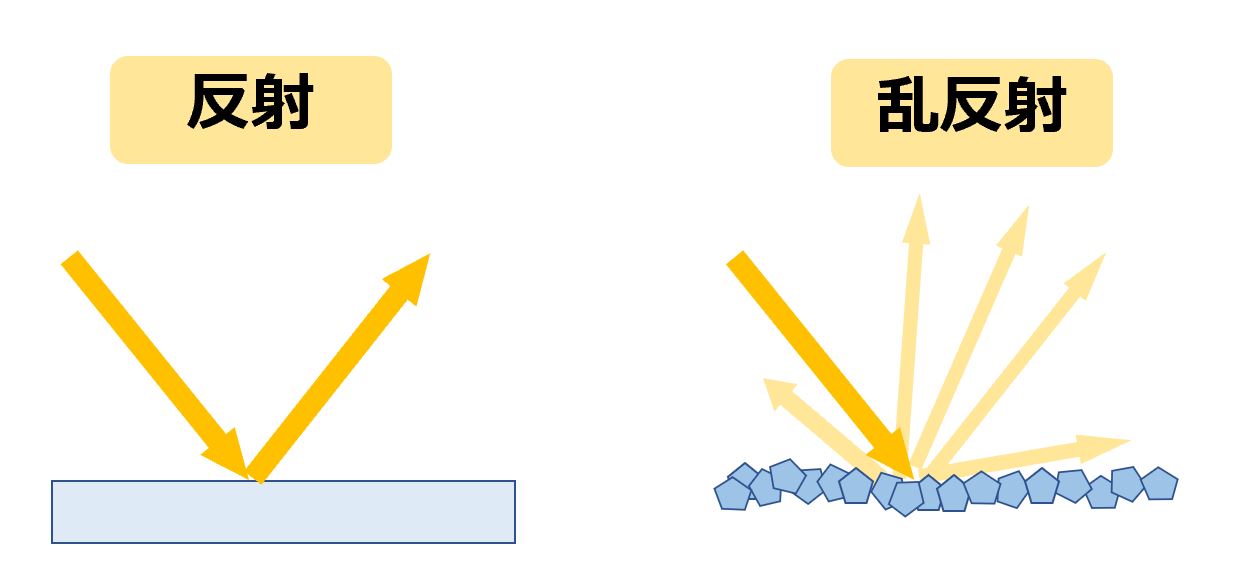

「反射」と一言でいっても、さまざまな異なる「反射」があります。

身近な例で言うと「塩が白く見える」現象も、反射が関係していることはご存知でしょうか。

試しに、塩を1粒指にのせて見てみましょう。

1粒の塩は、何色に見えるでしょうか。

えっと、白というよりは透明っぽく見えるわ。

そうなんです!たくさん集まると…例えばビンの中に入っていたり調味料ケースに入っていたりすると…

…白い!量によって違いが出るのはどうしてかしら?

これはなぜかというと、塩の粒に光があたると、その細かな表面のデコボコのせいで光がさまざまな方向に反射しているからなのです。

同じ方向に反射するのではなく、さまざまな方向に光が反射すると、そのものの色を白く見せてしまう働きがあります。

このようなさまざまな方向に光が反射することを「乱反射(らんはんしゃ)」といいます。

身近で見られる乱反射

夏に美味しいかき氷にも、実は、同じ現象が起きています。

氷自体は透明ですが、細かく削って盛り付け、そこに光があたると…細かな氷の粒によって乱反射がおき、かき氷の表面がうっすら白っぽく、不透明に見えます。

ちなみに、空に浮かぶ雲が白く見えるのも、集まった小さな水や氷の粒に光が乱反射しているからなのです。

たしかに!私たちの身近でもたくさん見られる現象なのね。

ところで、乱反射を使った災害時のライフハック(生活の知恵)が、一時期話題になりましたね。

停電などで真っ暗になってしまったとき、懐中電灯は辺りを照らす大切なアイテムの1つです。

その懐中電灯の上に、水の入ったペットボトルのせるだけで、辺り全体を照らす照明に大変身!

わぁーすごく明るいわ!

ろうそくなどと違い、火を使わずにできるので安心です。

こちらは、警視庁のホームページで推奨している方法です。

心細いとき、辺りを照らしてくれる光があるだけで、なんだか気持ちまで明るくなれる気がします。

停電になったら…と思わずに、早速家で実験してみるのも良いかもしれません。

どんなに小さな粒にも、ひとたび光があたると、美しく、また異なる色や姿を見せてくれます。 皆さんは、どんなものに光をあてて心温かな未来をつくっていくのでしょうか。

教室検索

教室検索