月面探査車「YAOKI」生みの親・中島紳一郎さんが何度でも起き上がる理由

2025/07/31

失敗しないよう、前もって準備や対策することが大切だという意味の「転ばぬ先の杖」。大人は子育てに関して、つい“杖”を用意しがちです。しかし、よく考えてみてください。誰かが杖を用意しなかったら、人はいつまでも転ぶのでしょうか。あるいは、転んだままなのでしょうか――?

「僕みたいなおじさんでも10年かけて、ひとりで月面探査をやっちゃったんですよ。今は、僕が始めた頃よりはるかに時代が進んでいる。だから、これからの人はこんなにつらい思いはしないはず」

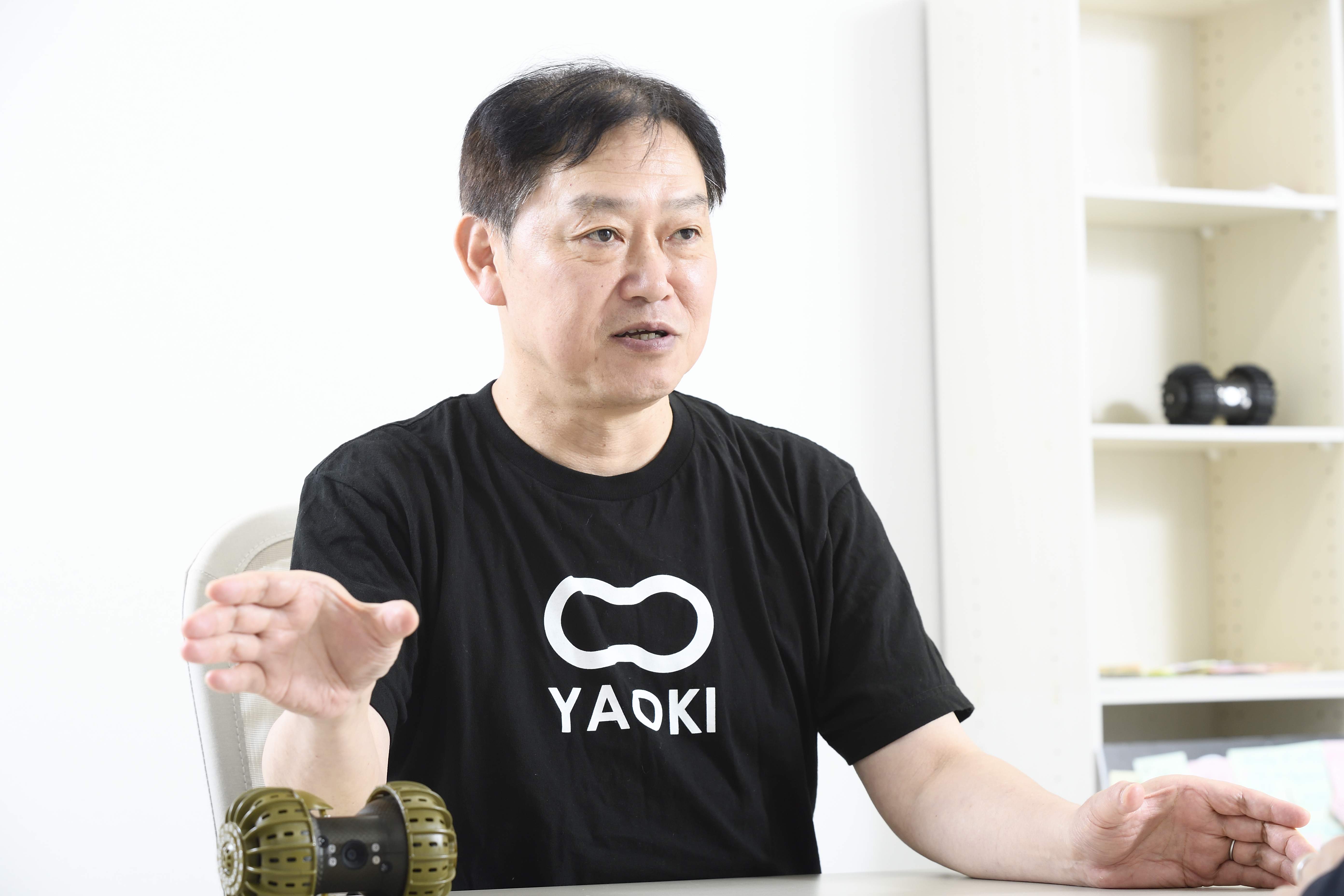

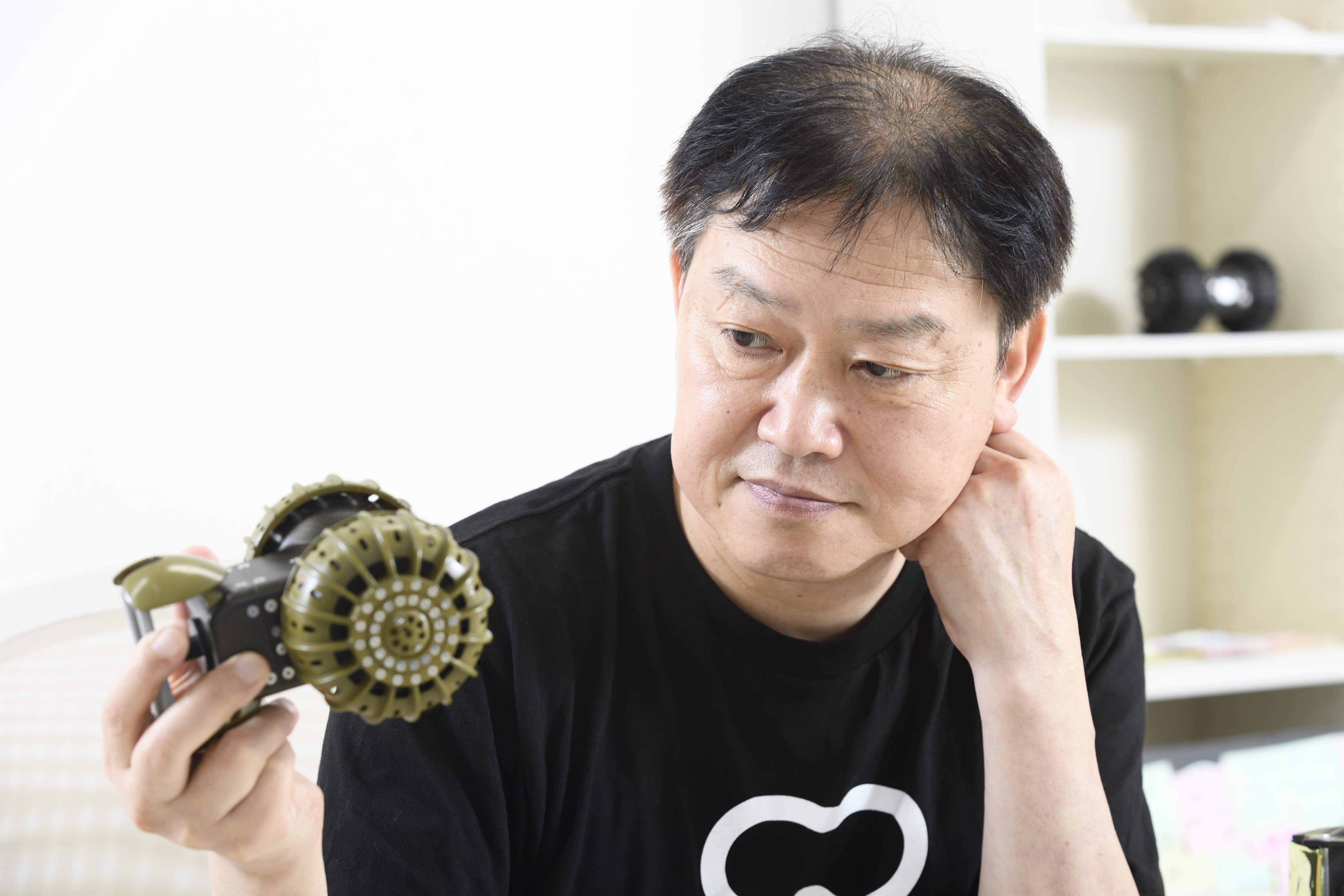

こう語るのは、ダイモン創設者・中島紳一郎さん、御年59歳。

ここに至るまで“七転び”では済まない数々の苦労がありました。それでも彼が起き上がれたのは…?

株式会社ダイモン代表取締役CEO

中島紳一郎(なかじま・しんいちろう)

1966年長野県生まれ。明治大学工学部卒業後、Boschなどで自動車の駆動開発に20年従事。2012年に機械開発の会社として株式会社ダイモンを設立。創業以来、月面探査車の開発を推進。2025年には米国のロケットに搭載された月面探査車「YAOKI」が月面到達、日本の民間企業として初の月面到達を実現。同社の活動は中学校の「公民科」教科書に掲載中。

「意味のあること」だけをやっていたい

2025年3月。月着陸船「Nova-C」に搭載された日本製月面探査車(月面ローバー)の「YAOKI(ヤオキ)」が、月面への到達と、地球からの遠隔操作による月面撮影に成功しました。

「Nova-C」はアポロ以来50年以上ぶりの月面着陸を、民間企業として世界ではじめて成し遂げた会社が打ち上げました。そして「YAOKI」は、株式会社ダイモン製。

そう、日本の民間企業として初の月面到達に成功した会社なのです。

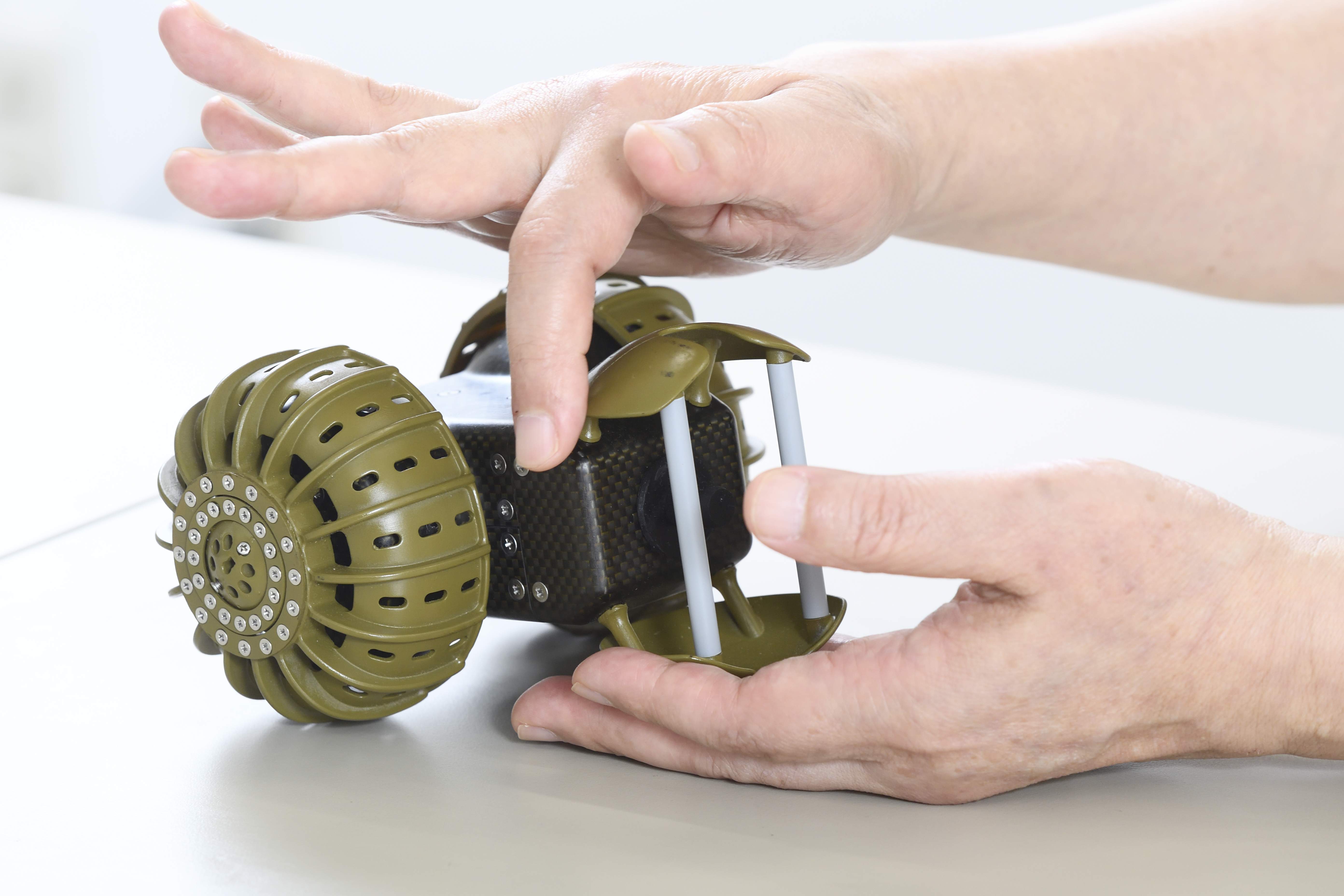

「YAOKI」の特徴は、それまでの月面探査車の10分の1の重量という驚異的な軽さ。この画期的な月面探査車を開発してきたのが「YAOKI」の生みの親である中島さんです。

「僕は、“自称”発明家兼ロボットクリエイターなんです」と自嘲気味に語る彼。自称どころか、子どもの頃にロボットばかり作っていたので、先生に没収されて「勉強しなさい」と叱られたというほどの筋金入りです。プラモデルに飽き足らず、紙とセロハンテープを駆使し、オリジナルのロボットまで生み出すほどものづくりが大好きだったそう。

「むしろ、先生に見てもらえれば、自分がいかにロボットに情熱をかけているのかが伝わると思ったので『まあ、何なら持っていってください』って感じでした」

しれっと話す中島さんのセリフからにじみ出るのは、強い反骨精神。“逆張りマインド”というべきか。学校の勉強についても、例えばテストで良い点を取ることはいつでもできたものの、“意味”を感じられないことは興味がなかったのだとか。

「先生にいわれたとおりに勉強をやって、素直に点を取るために頑張るなんてつまらなくて…。まあ、成績が落ちて呼び出されて、『勉強しろ』といわれればちゃんと点数を取りました。そうして一応、先生のご機嫌を取っておく。学校の勉強は、まさに世の中と折り合いをつけるための作業でした」と振り返ります。

一方で物理学には「学ぶ意味がある」と心惹かれ、大学卒業後には自動車関連の部品を製造する会社に、エンジニアとして就職します。なんでも、彼いわく「車もロボットのひとつ」だとか。

「人間などの生物は往復運動しかしませんが、機械の特徴は往復運動以外に回転運動もできるんですよね。動物の模擬体がロボットなのだとすれば、動物における足の歩行と同じようにタイヤの回転で移動できる車も、僕の定義ではロボットです」

そんな彼が発明したのが、自動車メーカーに採用された四輪駆動システムです。

「競技スキー中に転倒し、大きなケガをして会社を3ヵ月ほど休んだら、閉鎖予定だったベルギーの工場に異動になってしまったんです(苦笑)。社員がリストラされ、毎週のように去っていく中、ここは一発逆転できる発明をしようと」

中島さんの最初のひと転び――。追い込まれた状況下で、彼の発明家としての血がたぎりました。2004年頃に彼が考えた画期的な四輪駆動システムは、会社の業績を見事V字回復させるのに成功。その発明のポイントとは?

「僕の発明思想のひとつは“引き算”です。構成部品の点数を半減させて、同時にサイズと重量を半分に減らすことにあります」

そんな社員エンジニア兼発明家として活躍していた彼に、大きな転機が――。

それはある年の3月、突如として訪れます。

きっかけは、14年前の3月

2011年3月。「YAOKI」月面着陸の、14年前のことです。東京・大田区蒲田での展示会からの帰り道、中島さんは東日本大震災に遭遇しました。

「会社や自宅のある埼玉まで歩いて帰ろうと思ったのですが、さすがに一晩では無理で。渋谷まで出たところで、開放された青山学院大学の講堂で夜を明かすことになりました。翌朝目が覚めたら、講堂の大きなスクリーンで被災地の被害状況を映していた。『これはとんでもないことが起きた。明日からはもう車を作っている場合じゃない』と思ったのを覚えています」

中島さんは考えました。被災地の様子を目の当たりにしながら、機械のネジ穴部分の設計をしていても誰も助けられない、と――。もっと世の中の役に立つことをしたいという思いから、即座に退職を決めました。

会社に行くとついスケジュールに沿って仕事をしてしまうので、もう次の日から出社しない、という中島さんの潔すぎる決断に、戸惑いを覚える人も多いのでは。そもそも彼は、そんな突拍子もない決断をするタイプだったのでしょうか?

中島さんに疑問をそのままぶつけてみると「なんだろう…10年に1回ぐらい、そういうことをやるんです。割と着実にサラリーマンをやってきたのに、たまにそうやってひっくり返すというか」とこともなげに笑います。

実はこの頃、中島さんは自動車に携わる仕事について、ひと区切りつけようと思っていました。

「ちょっと偉そうなんですけれど、もうやりきったかな…と。発明した四輪駆動システムは、20年経った今も現役で、あれを超えるものは生まれていない。また、2007年のリーマンショック以降は、自分がこだわっていた車の走行性能が、もう世間に望まれなくなっていたことも、独立の理由のひとつですね」

それで、会社を辞めた中島さんが目指した先はなんと、宇宙。実は彼は子どもの頃から、ロボット好きであると同時に、宇宙好きでもありました。

「初期記憶のひとつが、アポロ11月の月面着陸(1969年)です。大人たちがやたらと騒いでいて、あまりよくわからないけれど、子どもながらに『月面に人がいる』ことのすごさと熱量を感じました。それはもう刷り込みみたいなもの。小学生の頃は星を見るのが好きで、気づいたら一晩中、星空を見上げていたことがありました。好きな理由はうまく答えられないけれど、好きなものは好きなんです」

世の中の役に立つために、エンジニア一本で生きてきた中島さんに何ができるのか。彼はそこで、子どもの頃から好きだった宇宙のことを思い出しました。そう、“自動車×宇宙“の掛け合わせです。「地球の車はやりきったから、次は宇宙の車しかない」という大胆かつシンプルな思考で、次の目標は月面探査車になったのです。

「僕の中では“無限大”というものが、とても魅力的な存在です。宇宙という無限に広がるものについてなら、ずっと考えていられる」という彼のひとことが、印象的でした。

行われる見込みのない「月面探査」への挑戦

独立後、月面探査への道を歩み始めた中島さん。独立当時をこう述懐します。

「確かに、苦労はいうまでもなくありました。それでも、会社内での人間関係やいろいろな調整をする苦労に比べれば、こちらは『月面探査でどうやって食っていくのか』というひとつの問題さえ解決すればいい。あとはだいたい好きなことをやっているので、特に不満はなかったですね」

フリーランスエンジニアとして、機械設計の仕事を受託しながら月面探査車の開発費を捻出するといったかたちで、糊口をしのぐ暮らしを続けた彼。しかし、受託業務とのバランスを取るのは難しく、月面探査車の開発はなかなか進まなかったそう。6年程経ったある日、そのような受託仕事を止め、今ある手持ちの資金だけで、開発に全振りすることを決意します。

中島さんいわく「日本という国だから、会社を辞められたし、そんな決断もできた」とのこと。

「この国には失業手当や生活保護といったセーフティネットが整っています。だから明日食べられるものがなくて飢え死にすることはないだろう、と。いざとなればアルバイトでもすれば…」

ところが、ほかにも大きな問題がありました。この時点で月面探査計画など、日本はおろか、世界のどこにも存在しなかったのです。「JAXAの人に『中島さん、月面探査車を作っても、そもそも月に行くロケットがないんだから』といわれたときは、ちょっと落ち込みました」(中島さん談)。

しかし、例えば原子力発電所の廃炉に向けた作業で、遠隔操作できる探査用ロボットなどは役立ちそうに思います。そこで不躾な質問をしてみました。「月面探査にこだわらなくても、世の中の役に立つことはほかにあったのでは…?」と。

「僕もわかっていたんです。原発の廃炉点検作業のほうが喫緊の課題でしたし、やる意義やニーズがあることも。仕事も取りやすかったでしょうね…」

中島さんは自分の技術がビジネスとして厳しい懐事情を救うことも知った上で、宇宙への道筋が見えるまで「あえて見ないようにしていた」理由を、こう述べました。

「人間(生物)は進化して海から陸に上がり、陸から空へ行った。その流れで、次は宇宙を目指す。僕はその“宇宙へ行く役割”にどうしても携わりたかったんです。例えば太陽系にある木星の衛星“イオ”は、月とすべて同じスペックです。だから月へ行けば、そのような衛星のこともすべてわかる。僕は、無限の可能性がある月面へ、そして宇宙へ行きたい。僕が生きているうちに。…勝算はあるので、あとは時間との戦いでした」

この月面探査車を作り上げるのに「2、3年ぐらいだと思っていたら8年もかかってしまった」ものの、2019年には月面探査車の特許を出願。YouTubeに宣伝動画をあげて公開していたところ、ちょうどそのタイミングで、NASA(アメリカ航空宇宙局)の「アルテミス計画」が発表されました。動画を観たアメリカのベンチャー企業が中島さんの高い技術力に注目し、ついに月輸送契約の締結に至ったのです。

しかし、月へ送り出せるめどが立ったところで、すぐにお金が稼げるわけではありません。それどころか、月面へ月面探査車を輸送するには、1kgあたり1億円のお金がかかります。手持ち資金が尽きかけ、そろそろ本当にアルバイトでも…と考えだしたとき、今度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が――。

「…失敗したな、やばいなと思いました。50代のおじさんが、アルバイトさえできなくなった。家族には見せないようにしていたけれど、内心は焦っていました」

しかし、何度転んでも起き上がるのが、中島さんの強み。「東京都ベンチャー技術大賞」にエントリーして大賞を獲得したことで、スポンサー集めもうまくいくようになりました。そして「YAOKI」が見事、月面を踏んだのは、冒頭に述べたとおりです。

ちなみに、画期的な四輪駆動システムを生み出したはずの彼が、「YAOKI」を二輪にした理由。これは軽量化のためでした。中島さんはまたも、当然のことのようにこう話します。

「タイヤを半分の2つにすれば、重量が軽くなりますよね。1kgで1億円を、半分の500gにすれば5,000万円。それなら何とかできそうだなって」

引き算の設計思想は十数年の時を超えて、ここに凝縮されていました。四輪や六輪が当たり前だった従来の月面探査車に抗うかのような「YAOKI」は、中島さんの逆張りマインドを体現するかのようです。

好きなことを仕事にしやすい「良い時代」がきた

「これからは月面開発の時代が来ます」と言い切る中島さん。その中で「YAOKI」が果たす役割とは?

「監視カメラが付いたロボットは、地球上でもありますよね。YAOKIはそれの月面で動くバージョンです。小さな探査車は月面開発においては脇役ですが、絶対に必要になる」

将来的には100機単位で月面調査したり、月面旅行を疑似体験できたりするようにしたいのだとか。

中島さんは今後5年以内に「宇宙操縦士」という新しい職業が誕生し、宇宙飛行士よりも重要な役割を担うと考えています。多くの子どもが憧れる宇宙飛行士になれる人は本当にごくわずかですが、ロボットやドローンを上手に操縦できる子どもはたくさんいる――。「ロボティクスの重要性が増してきた」と嬉しそうな彼。

「ロボット教室でも、今のように教材としてロボットを作ったらそれで終わり…ではなく、月面探査をテーマにして製作できたらいいですよね。月面探査車が実際に月面で役に立ったら、もっといい。僕も、それは何かの形でやりたいと思っています。極端にいえば、ロボット教室で月面探査を経験して、それを実績として面接でちゃんと語れれば、就職できちゃう社会になればいいなと」

中島さんは、「個人が好きなことを事業にしやすい、良い時代になった」といいます。

「かつて、3Dプリンターは1億円もしました。でも、僕が独立後に購入した約10年前には500万円で、それが今では10万円程度で買えるようになっていますから」

良い時代になった――これは、中島さんが起業した14年前に感じた記憶にもとづいたもの。なんせ、彼の挑戦が1,000人のうち999人に否定されているような時代だったのですから。

「999人は、ちょっとつらくてね…(苦笑)。あのときはさすがに、自分が間違っているのかなと思いました。でも、99人の否定なら大丈夫です。仮に講演会で100人相手に話しても、ひとりは話が合う人が絶対にいます。昔は100人とまんべんなく付き合わなければいけない時代でしたが、今は気の合うひとりとだけガッツリ付き合っていても、許される時代ですよ」

そう、たった10年でも、時代は大きく変わります。そんな時代にどんどん成長する子どもに対して、アップデートしなければならないのは、親のほうかもしれません――。

好きなことに取り組んでいれば、転んでもすぐに起き上がれる

「良い大学を出て、良い会社に入る」というルートが王道だった時代、“逆張りマインド”の権化だった若き日の中島さんは、そのルートに抗おうとしたそう。

「高校生のとき、親に『大学なんて行かない、おれは大学に行かなくてもなんとかやれる気がする』と言い放ったことがあるんです。まあ、中二病ですよ(笑)。それでてっきり反対されると思ったら、『そうか、それならそれなりのビジョンを示せ』といわれました。

親いわく『自分は大学に行けなくて理不尽な思いを味わってきた。お前にはそんなことをさせたくないので、大学に行ってほしい。ビジョンを示してくれればいいけれどそれがないのなら、これまで投資してきたのだから、親の言うことを聞いておけ』と。実体験を出すのはずるいと思いましたが(苦笑)、確かに苦労してきたのだろうし、いわれてみれば自分にもビジョンなんてないので、引き下がるしかありませんでした」

翻って今は、好きなことによって起業にチャレンジできるし、失敗してもまた安定的な企業勤めの道に進むこともできる時代。そこで中島さんが強調するのは、「好きなことをやる」ことの大切さです。

「好きなことならば、努力できてしまうんですよ。いや、努力とも感じずにやれてしまう。だから好きなことをやればいいと思うんです。僕も会社経営に関する雑務――経理や営業など――は好きじゃないのですが、これもやっていくうちになんとか好きになれるし、一方で開発の仕事に戻ると『ああ、こっちの仕事はやっぱり楽しいな』と思える(笑)」

「好きであること」ともうひとつ、大切なのは「使命感」。

中島さんが「やれるのは自分しかいない」と使命感を持ってやってきたことは、ここであらためて説明するまでもありません。

「『好き』と『本当に好き』の違いは、僕はそこに使命感があるのか否かだと思います。プロ野球選手もそうですよね。子どもの頃に野球を好きでやっていても、プロになれば当然ハイレベルな競争になる。そこではやはり、プロとしてやらなければならない。かつてのイチローなんて『毎日毎日、野球やれて楽しい!』とやっているようには見えなくて、何だか求道的で苦しそうに見えるぐらいだったでしょう(笑)」

それでもストイックに自分を追い込むのは、本当に好きだから。本当に好きだから、極められるのです。

とはいえそんな中島さん、ハードワークがたたったのか3年前には大動脈解離になり、一時は人工心肺を付けて身体を冷却されながら生命を維持する状態に陥ったそう…(現在は完治)。それでも、彼の月面探査への情熱と使命感が揺るぐことはないでしょう。

転ばぬ先の杖を保護者が用意するのでは、意味がありません。失敗にみずから備える子どもになるには、転んだときの痛みをあえて感じさせたり、立ち上がるまで待ったりしなければならないのです。

できれば、我が子が転ぶのを見たくない気持ちはわかります、でも…。そう、信じて見守っていれば、きっと自力で立ち上がるはず。そして人は好きなことに熱中していれば、転んだことも忘れてすぐに駆け出していけるから――。

「七転び八起き」どころか、何度も何度も転んできた中島さんと「YAOKI」。

彼らがそれでも何度でも起き上れるのは、転んだときの地面よりも起き上がったときに見た、無限に広がる星空の美しさを覚えているからなのかもしれません。

取材・執筆:スギウラトモキ