「乗れるパトレイバー」のMOVeLOT代表・廣井健人さんが挑む“ロボット搭乗体験”ビジネスの可能性

2025/04/21

ロボットのコックピットに滑り込み、みずからの手足のように動かす――。そんな体験をしたら、きっとロボットアニメの主人公気分になれるでしょう。もしかすると、それは子どもにとって、人生の方向性を決める原体験になるかもしれません。

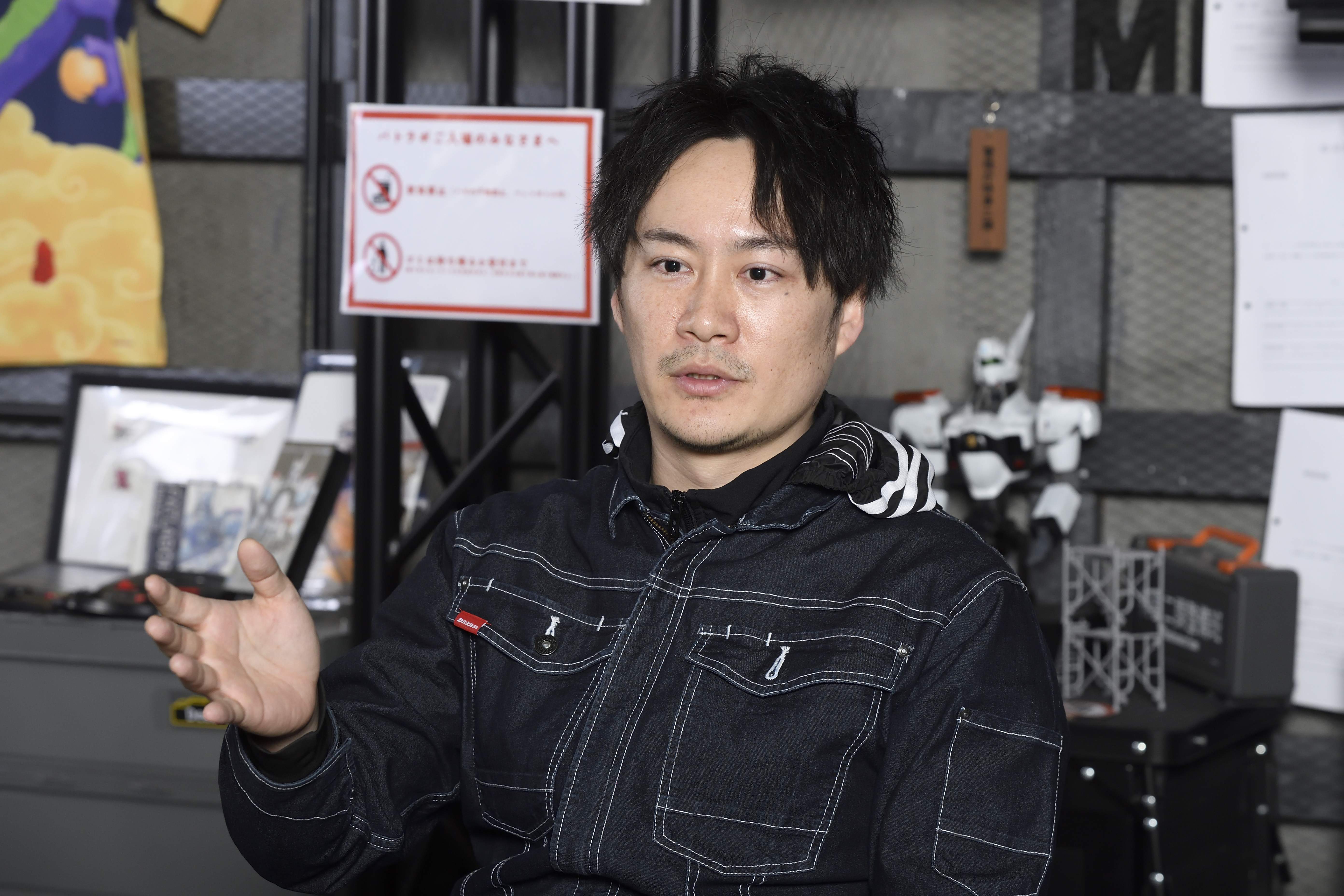

今回、話を伺ったのは『機動警察パトレイバー』に登場するロボットの搭乗体験を提供するスタートアップ企業・MOVeLOT(ムーブロット)の廣井健人さん。人々をコックピットに乗せることでどんな景色を見せ、世界をどのように変えようとしているのでしょうか。

MOVeLOT株式会社代表取締役CEO

廣井健人(ひろい・けんと)氏

1991年和歌山県生まれ。スポーツ・医療の分野で選手やトレーナーを養成する専門学校を卒業後に上京。ロボットレストランやスケルトニクスなどでの勤務を経験し、2023年、ロボットのパイロット(主人公)になれる場所をつくるため、MoVeLOTを創業。

乗れるパトレイバーの“リピーター”は3割

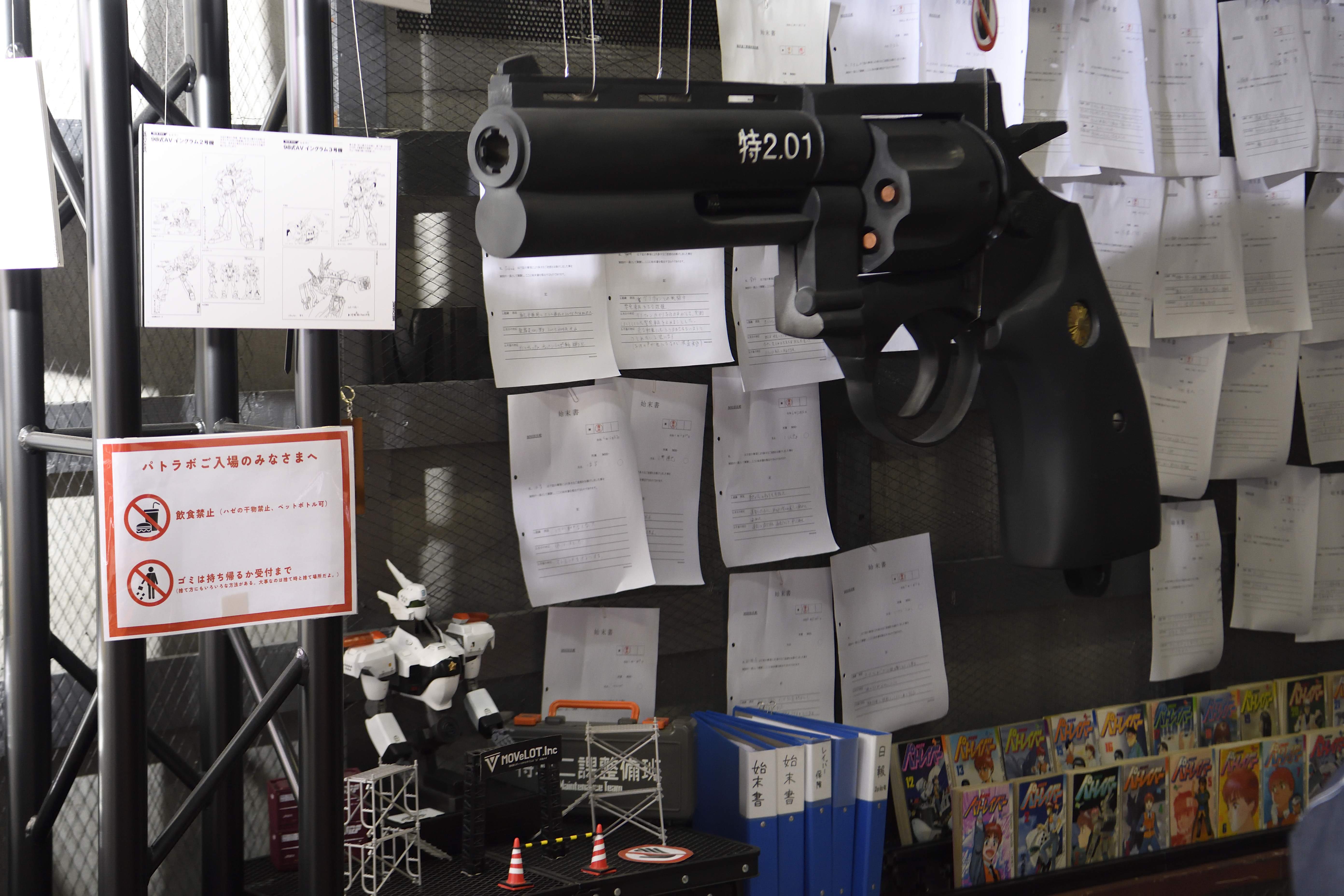

ここは東京都墨田区。東京スカイツリーにほど近い倉庫を活用した施設の一画に、巨大ロボット“AVX-S30_イングラム”は待機していました。1980年代後半から30年以上愛され続けているメディアミックス作品『機動警察パトレイバー』の主人公機です。

「今、ちょうど改修中なんです」

と語る廣井さん。彼が代表を務めるMoVeLOT(ムーブロット)は、このイングラムの搭乗体験を提供しています。

ヘルメットを着用してイングラムの操縦席に座ると、正面と両サイドにはモニターが。横のモニターで流れる操縦動画に従い、正面モニターに映し出される第三者視点のカメラ映像を見ながら、操縦する仕組みです。操縦方法は、レバー式とモーション・トレーサー式の2種類が試せるのだそう。このパイロットプランの体験時間は約30分です。このほか、パイロットが操縦しているのを外から見学できる“工場長プラン“や静止状態のイングラムを見る“観覧プラン“も用意されています。

「すでに3ヵ月間で、約1,300人の方に体験していただきました。そのうち3割くらいがリピーターです。1時間の“貸し切り枠”も含めた4つのプランを、ぜんぶ制覇するために何度も来ると言ってくれる方もいます。ファンの方には、感動して涙される方もいらっしゃるので、満足いただけていると感じています」

この施設「PATLABOR LAB」の壁面には、参加者が書いた“始末書”という名のアンケートがたくさん掲示されていました。その文面からは、この搭乗型ロボットへの期待と熱量が伝わってきます。

とはいえ、ビジネスとして見れば小さな市場である日本では、スポンサーも集まりにくいなど限界を感じているもよう。そこで廣井さんが目指すのは、世界市場です。

「搭乗型ロボット体験を提供している会社として、どれだけこの日本でブランドを構築して、それを海外へ持っていけるか。それが収益化における、一番重要なポイントになってくるかなと思っています。すでに別のプロジェクトも進んでいますよ」

5月に東京で行われるアジア最大のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025」の出展も決まっているイングラム。『機動警察パトレイバー』は日本国内を舞台にしたストーリーでしたが、この搭乗体験用イングラムは原作を超え、世界に羽ばたこうとしています。

「足なんて〇〇ですよ」の理由

日本にはさまざまなロボットアニメがある中で、なぜ『パトレイバー』のイングラムを…?廣井さんに尋ねると「ひとことで言うと、体験提供のしやすさ」とシンプルな回答が返ってきました。

「そもそも作るのは、上半身だけのつもりだったんですよ。上半身だけで5mぐらいというのは理想的で、それ以上の高さになってしまうと、安全性に問題を抱えてしまう。安全性という切り口で見て、全高8mという設定のイングラムはちょうどよかった」

そう、このイングラムには下半身がありません。床面から離れれば離れるほど “高所作業”扱いになってしまうのを避けるためです。廣井さんいわく「正直、足まで作ると開発費も体験料も3倍ぐらいになっちゃう。足をつけると、誰も搭乗体験できなくなってしまうので」。

操縦中は本来あるべき胸部装甲を開けているため、コックピットに乗り込んだ人が丸見えです。ただ、そのおかげで操縦者自身も、モーション・トレーサーによって動かしているイングラムの腕を見られます。さらに足がないことで、“工場長プラン“の参加者との距離感もちょうど良くなり、コックピットに座ってイングラムを操縦する“中の人”を観られるという副産物をもたらしています。

「(胸部装甲と足がないことで)双方向のコミュニケーションが実現できる。そういったコンテンツも作りたいなと思っていた」と廣井さんは解説します。

もう1つの理由は、ロボットアニメを一番好きな年代が40~50代の方であり、その世代におけるパトレイバーの認知度が非常に高いこと。おかげで、前述のとおりお客の入りは大盛況。現時点において、廣井さんのビジネス戦略は的を射たものであるようです。

ところでこの廣井さん、ロボット研究・開発に携わっていたエンジニアではありません。

「僕自身は、何のロボットも作れない。工業高校出身ですけれど、電子のテストは0点でしたし、ギリギリ卒業できた感じ」と微笑みながら語る彼は、なぜロボットエンタメビジネスを始めたのでしょうか…?

ロボットで人を楽しませる仕事の価値

和歌山県南端の小さな町で育った廣井さんは、工業高校卒業後、大阪にある専門学校で学び、上京しました。生きていくためにさまざまな経験を積む中、心のどこか片隅にあったのは、ロボットでした。

「ちょうど10年ぐらい前、ソフトバンクが“Pepper”を発表するなど、ロボットやAIの分野が注目されはじめた時期でした。私もどちらかの領域に進みたいと思っていたものの、AIは難しすぎると感じて。工業高校ではロボットに触れる機会もあったので、そちらを選びました」

サービスロボットを作る会社で、営業職やメディアの編集者・ライターとしてロボット業界のイロハを学んだ廣井さん。その後、新宿・歌舞伎町にあったエンタメスポット「ロボットレストラン」(現在は閉業)で営業や広報を担当することに。コロナ禍前には年間16万人ものお客さんが訪れていたロボットレストランの運営は、彼の価値観に大きな影響を与えました。

「ショーの演出やお店の動線設計など、とても勉強になりました。それで、ロボットエンタメ領域をもっと追求していきたいと思うようになった」

ロボットレストランの次は、“人体を拡張する外骨格ロボット”で知られるスケルトニクスという会社に移籍。パフォーマー兼営業社員として働き始めます。ところが今度は…。

「入社して半年後ぐらいに、会社が資金ショートして潰れそうになったんです。でも僕も他のメンバーもまだやりたいことがあったので、前の代表と交代するかたちで、僕が代表になりました。それからは海外に進出したり、さまざまなイベントに出たりして、ロボットエンタメ領域をちょっと盛り上げられたかなと。ただ、コロナ禍でどうにもならなくなり…」

スケルトニクスを事業譲渡し、一度はロボットエンタメ領域から離れようと、VR事業を営む会社で働いていた廣井さん。しかし、コロナ禍後も「乗れるエンタメロボット」に誰も手を着けない状況を見て「誰もやらないなら、やはり僕がやらないといけない」と奮起し、2023年2月にMoVeLOTを創業したのです。

彼を突き動かすのは、使命感。その使命達成のため、まずはファンの多い『パトレイバー』を扱いました。実は、このイングラムの骨格を活かしつつ外装を変えれば、別のロボットにも換装できます。また、設計やコストの面でさらに進化した次世代型の導入も計画しているそう。このビジネス戦略を立案し、実行することが廣井さんのメインミッションであり、彼がエンジニアとして、ロボットの研究開発を兼ねる必要はないのです。

“ロボットパイロットの原体験”をつくるために

子どもの頃、特別にロボット好きだったわけでもない――と自認する廣井さん。なぜ仕事でも紆余曲折があったにも関わらず、彼は“乗れるエンタメロボット”にこだわり、その普及に使命感を抱くのでしょうか。

「僕は、誰でもロボットに乗れるようにしたいんですよ。しかし“誰でも乗れる”って、実はすごく難しくて…」

廣井さんいわく、性別や年齢、国籍などによって人間の骨格は違う以上、ロボットの操縦系統もそれに合わせなければならなくなる。例えば人力で動かすスケルトニクスも、体格差やパワーの差に動きが左右されます。手足が短く、まだ非力な子どもには不利といえるでしょう。その中で、エンタメロボットに乗る体験の敷居を下げ、どんな人にでも搭乗体験を提供したいと思っている廣井さんは「ロボット操縦の民主化」に挑戦しているのです。

そういえば、人が核となって動かすロボットといって思い浮かぶのが、金岡博士率いる人機一体の「零式人機」。あちらが実際の作業を行うプロ用だとしたら、こちらの廣井さんのロボットは、そのための入門用…?

「ええ、おっしゃる通りですね。そこは絶対にひもづくし、ひもづけていきたい。人機一体さんに限らず、今は遠隔で操縦できるドローンや建設機械もありますし、宇宙で作業するロボットを地球上から操縦する職業も生まれると思っています。ロボット搭乗体験で、子どもたちが将来の職業としてロボットパイロットを目指すきっかけになってくれたらいいな、と」

ここであらためて、社名の意味を解説しておきましょう。動くことを意味する「Move」とパイロットの「lot」でMoVeLOT。「パイロットの心を動かしていきたい」という廣井さんの思いが込められています。

航空機のパイロットやレーシングドライバーは「シミュレーター」という疑似体験可能な機械で、操縦の訓練を行います。実物にかなり近い操縦感覚を味わえるシミュレーターは、もはやこれらの職業には欠かせない存在です。廣井さんのロボットが、シミュレーター的な役割を果たすとしたら…。

2025年3月には、トラックなどで運搬可能なキャラバン式の搭乗型ロボットも開発したMoVeLOT。

「20XX年、さまざまなロボットのパイロットは、みな子どもの頃にMoVeLOT製搭乗型ロボットの操縦を何らかのかたちで体験していた」――そんな未来が、やがて訪れるのかもしれません。

「作りたい」だけじゃ世界は広がらないから

ただ、廣井さんは現在のロボットビジネスの成長性には不安を抱いています。それはあまりに“作り手偏重”だから――。

「ロボットを作りたい人は、今めちゃくちゃたくさんいると思うし、今後も育っていくはず。でも、作り手って、基本的に自分の作りたいものを作って満足できてしまい、市場への流通まで考えることはまれなんですよね。だから必要なのは、ロボットをビジネスに価値変換できる存在。そして、そんな人をどれだけ育てていけるのか。今ではまだ、おそらくほぼいないと思うので、僕がそれをやっていきたいなと思っています」

これは非ロボットエンジニアであり、ロボットをビジネス視点から冷静に見つめてきた廣井さんだからこそ、言えることなのかもしれません。ビジネスとして成立しなければ、どんなにいいアイディアも長く続かないことを、彼は身をもって知っています。

その意味で、廣井さんの期待のまなざしは、子どもたちにも向けられています。

「子どもたちにも、搭乗型ロボットというものがおもしろいと思ってほしいですね。“おもしろい”はエンタメにひもづくと思うので。その意味で、子どもたちの中でやりたいことが明確になるような環境があったらいいですよね」

このイングラムは12歳以上で搭乗可能ですが、将来的には年齢制限を下げていきたいと考えているのだそう。さらに…。

「搭乗だけでなく、見る側のコンテンツをどれだけ強化できるかもすごく大事かなと思っています。例えば、キッザニアさんのようにイングラムを整備する役を子どもたちにやってもらうとか、このパトレイバー作中のキャラクターになれるといった体験を生み出したいなと。その中で、何かのプログラムを組み立てたら搭乗できるとか、イングラムの腕が動くといったプログラミング教室的なこともやりたいなと考えています」

スケルトニクス在籍時、イベントでスケルトニクスに乗った子どもが数年後に高専(高等専門学校)に進んだと聞いて、「自分のやっていることは、きっかけにもなる」とわかったのだと嬉しそうに語る廣井さん。だからこそ、タッチポイントを増やしたいという思いがあるのです。

そんな話の流れの中で、廣井さんは不思議でならないといった顔で、疑問を投げかけてきました。

「今の親御さんって、やっぱり子どもには、将来お金を稼げる職業に就かせたい感じなんですか?」

「失敗すること」を頑張る

廣井さんの素朴な疑問に、ドキッとしました。保護者の皆さんなら、どう答えるでしょうか。

そりゃあ正解のない時代、子どもには、失敗してほしくない。そのために少しでも役に立つ武器を持たせようとロボット教室などに通わせるけれど、だからといってそれだけでは心もとない。なぜなら廣井さんが言うように、ロボットはまだちゃんとビジネスになっていないから。なので、大きくなったら受験塾にも通わせている――。保護者の気持ちを代弁するようなかたちで答えると、彼は神妙な面持ちでこう言います。

「そうなんですね。僕はまだ子どもがいないから何とも言えないですけれど…でもそれって、子どもがやりたいことなんですかね?」

そう、やりたいことをとりあえずやってみて、ダメだったらやめて…を繰り返してきた廣井さんには、「将来、失敗しないためにやる」という考えが理解できなかったのです。

そんな彼は力強く「僕は、失敗することを頑張っています」と言います。そして「失敗しても何とかなると思っているし、何とかできる自信がある」とも。なぜそんなにも、強くいられるのでしょうか。

「失敗の経験を積んでいるからじゃないですかね。だから、失敗の強度みたいなものがわかる。『この失敗をしたら、こうなるな』『ここを踏んでおけば、ここまでの失敗はまあいいか』といったように。失敗の数はたぶん誰にも負けないと思う(笑)。仮に成功――例えば売上目標や1,000万人の乗員数達成――したとしても、多分また別の目標に向かっていくと思うので、おそらく成功を感じることはずっとないと思いますけどね」

廣井さんはそれほど多くを語りませんが、これまで何度も転んでかすり傷を負い、時にはひどく流血したこともあるのでしょう。そんな経験を積んできたからこそ、彼の治癒能力やリスク回避能力は高いのです。これぞまさに、これからの社会を生きていくために必要なレジリエンス――。

「僕はそもそも大学にも行っていないし、物も作れない。でも、何とか生きないといけないので、作ったものを価値変換していくのも、全部独学でやってきました。それで、結果としてやりたいことはやれているし、それなりに実績も残してきていると思います」

冷静に、淡々と語る廣井さん。しかし、その発言に静かな自信がみなぎっているように感じられました。

とはいえ…。「地元にいたらそれなり仕事もあったし、その選択肢の中で生きることはできた。でも、もうちょっと選択肢を増やしたくて」と話す廣井さんでも、最初の一歩を踏み出すのはさすがに勇気を振り絞ったはず。その英断のきっかけは?

「応援してくれるお兄ちゃんがいたんですよ。腹違いで20ぐらい年の離れた兄なんですけれど、相談した時に『最終的にはどんな状況でも面倒見てやるよ』と言ってもらったのが、すごくありがたくて。どれだけチャレンジしてどれだけ失敗しても、帰ってこられるんだと思えたのが、選択肢を広げられた大きな要因かもしれませんね」

失敗しないように手を尽くすのではなく、挑戦とそれに伴う失敗をあたたかく見守る…。廣井さんがここまで強いのは、そうしてくれる存在があったからなのは、ここで語るまでもないでしょう。

ところで彼は、いわゆるスタートアップの起業家ですが、自分が前に出て目立ちたいタイプではないようす。今回の取材時には「写真撮られるの、イヤなんです…動画も…」と漏らしながら、こわばった表情とロボットのようにぎこちない動きで被写体になっていました。今後の事業活動において廣井さんに弱点があるとすれば、メディアの前でのパフォーマンスに慣れることかもしれません。

そうは言っても、あまたの苦難を乗り越えてきた彼のこと。きっとすぐに克服することでしょう。下写真の堂々とした姿を見ればおわかりのように――。失敗を恐れず前へと突き進む廣井さんの視線の先には、ロボット搭乗体験ビジネスの輝いた未来が、ありありと映し出されているはずです。

取材・執筆:スギウラトモキ