【2025年最新】STEAM教育について解説!メリットや身につくスキルなどもご紹介!

2025/01/24

STEAM教育とは、科学・技術・工学・芸術・数学を横断的に学び、次世代を担う創造的な人材を育成する教育アプローチです。この記事では、AI時代に求められるSTEAM教育のメリットや具体的な事例、そして日本国内の取り組みを詳しく解説します。

STEAM教育とは?

近年AIやIoTの進化により、次世代の教育として「STEAM(スティーム)教育」が注目を集めています。STEAM教育とは、科学、技術、工学、芸術、数学の5つの分野を横断的に学び、複雑化する社会課題に対応できる人材を育成する教育アプローチです。

- Science(科学)

- Technology(技術)

- Engineering(工学)

- Arts(芸術・教養)

- Mathematics(数学)

STEAM教育が注目されている背景

STEAM教育が注目される理由のひとつは、現代社会が抱える複雑な課題への対応力が求められていることです。AIやロボット技術の進展に伴い、単なる知識の習得ではなく、課題を発見し解決策を生み出す力が不可欠とされています。

この背景には、STEAM教育の前身であるSTEM教育の進化があります。STEM教育は科学技術分野に特化していましたが、21世紀のクリエイティブな問題解決には「創造性」や「人間性」を重視した芸術(Art)の視点が欠かせないとされ、STEAM教育が提唱されるようになりました。

また日本国内では、Society 5.0の実現に向けた教育改革の一環としてSTEAM教育が注目されています。Society 5.0は、仮想空間と現実空間を高度に融合させた社会を目指す構想で、STEAM教育はその基盤となる人材育成の柱と位置づけられています。

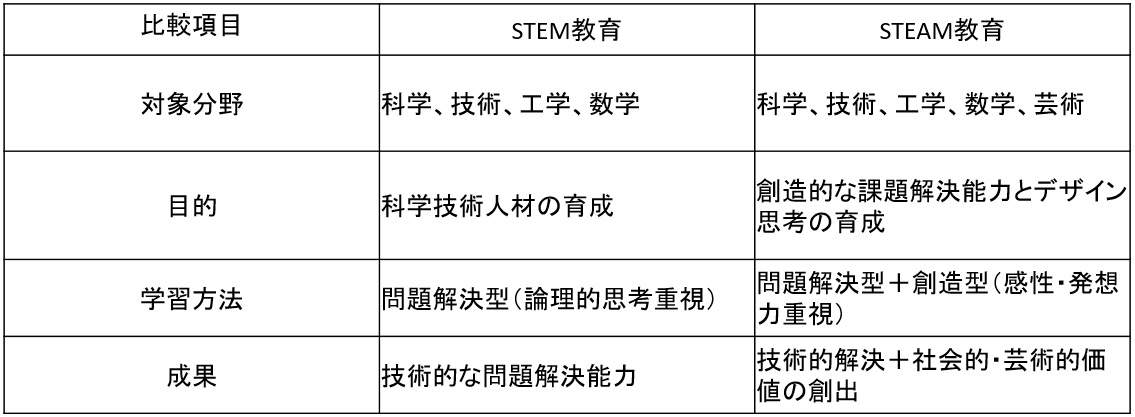

STEM教育とSTEAM教育の違い

STEM教育とSTEAM教育の違いは、芸術(Art)の有無にあります。

STEM教育は、論理的思考力を育成する理数系の学びが中心でした。一方で、STEAM教育はデザインやアートを含む「感性」を取り入れることで、技術と創造力の両方を育てることを目指します。

STEAM教育のメリットや身につくスキル

STEAM教育は、ただの知識習得を超えて、子どもたちに幅広いスキルを身に付けさせます。ここでは、その具体的なメリットと育成されるスキルについて見ていきましょう。

創造性と問題解決能力の向上につながる

STEAM教育の大きな魅力は、アートと技術を組み合わせた創造的な思考を育成できる点です。

例えば学生はデザインプロジェクトを通じて、自分のアイデアを形にする力を学びます。同時に問題解決型学習(PBL: Project-Based Learning)により、実社会での課題に対する柔軟なアプローチを身につけることが可能です。これにより、将来的な複雑な問題にも適応できる人材が育成されます。

他分野にわたる総合的なスキルの習得につながる

STEAM教育では、科学、技術、工学、芸術、数学を横断して学ぶため、それぞれの知識を統合的に活用する力が養われます。

例えばロボット開発プロジェクトでは、数学で計算したデータを工学技術で形にし、アートの視点で使いやすさをデザインするといった総合的な学びが可能です。このような学習は、異なる分野を結びつけて新しい価値を生み出す基盤となります。

未来のキャリア準備につながる

デジタル技術が急速に発展する現代において、STEAM教育で培ったスキルはAI時代に対応したキャリア形成にも役立ちます。

例えばSTEAM教育を受けた学生は、将来的にエンジニア、デザイナー、データサイエンティストといった職業に必要な基礎力を養うことができます。

さらにAIやロボットの普及により、人間ならではの「創造性」や「感性」を活かせる職業の価値が高まる中、STEAM教育で培った創造力や問題解決力はますます重要なスキルとして評価されるでしょう。

STEAM教育が向いている子どもの特徴

STEAM教育は、子どもたちの持つ個性や特性に応じて効果を発揮します。以下では、どのような特徴を持つ子どもにSTEAM教育が適しているのかを具体的に解説します。

好奇心が旺盛で探求心が強い

STEAM教育は、実社会の課題解決を重視する学びのスタイルです。特に科学や技術、芸術などに関心を持ち、「なぜ?」という問いを深める探求心のある子どもに適しています。

例えば、植物の成長に興味を持つ子どもは、科学実験を通じてその仕組みを理解し、技術を活用して栽培環境をデザインするなど、実践を通じてさらに深く学べる環境が整っています。こうした経験を通じて、日常生活の中から課題を見つけ、自ら解決策を考え出す力を養うことが可能です。

創造的な思考を持っている

STEAM教育の特徴のひとつは、アートやデザインを取り入れることで、創造性を伸ばす点です。

例えば視覚的な表現やものづくりに興味を持つ子どもは、技術的なスキルと創造力を融合させた革新的なアプローチを学ぶことができます。このような学びを通じて、単なる技術的な解決策を超えた、独自の価値を生み出す力が育まれます。

論理的思考と数学的な思考が得意

STEAM教育は、数学や科学を基盤とした問題解決を重視しており、論理的に考える力を持つ子どもに特に適した教育方法といえます。数学や科学を中心に、実社会で役立つスキルを統合的に学べる環境が整っている点が特徴です。

例えばプログラミングの学習では、条件分岐やループといった論理的な概念を用い、具体的な課題に対して解決策を設計します。このプロセスを通じて、論理的思考だけでなく数理的なアプローチを実践的に体験することが可能です。こうした経験は数学的なセンスを持つ子どもにとって非常に魅力的であり、興味をさらに深めるきっかけとなるでしょう。

日本でのSTEAM教育への取り組み

日本でもSTEAM教育が徐々に広がりを見せ、学校教育の場で具体的な取り組みが進められています。小学校から高校まで、それぞれの教育段階での取り組みを見ていきましょう。

小学校での事例

小学校では、プログラミング教育が2020年から必修化されました。この取り組みにより、子どもたちは簡単なプログラムを作成し、問題解決力や論理的思考を養っています。

また理数教育においては、観察や実験を通じた科学的探究力の向上を目的とした活動が進行中です。

さらに経済産業省が提供する「STEAMライブラリー」を活用し、動画やデジタル資料を用いた学びが導入されています。

中学校での事例

中学校では、技術分野を中心にプログラミング教育が充実し、ロボット制御やアプリ開発などの実践的な学びが行われています。教科を横断するカリキュラムも進展しており、理科と数学を組み合わせた科学的探究や、技術と芸術を融合したプロジェクト型学習が特徴です。

これにより生徒たちは異なる分野の知識を結びつけ、より広い視野で物事を考える力を養っています。

高校での事例

高校では2022年度から情報科目が必修化され、ネットワークやデータベースの基礎知識を学ぶ機会が増えました。また探究学習として「総合的な探求の時間」が設けられ、生徒たちが自ら課題を設定し、その解決策を探るプロジェクトが行われています。特にスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定された学校では、大学や企業との連携による先進的なSTEAM教育が展開されています。

STEAM教育の取り組み事例

日本国内外で実践されているSTEAM教育は、多様なアプローチを通じて子どもたちの創造性や問題解決力を育む取り組みを行っています。以下では、代表的な事例を紹介します。

戸田東小学校・中学校の「STEAM Lab」

埼玉県戸田市にある戸田東小学校・中学校では、2021年度に「STEAM Lab」を設立しました。STEAM Labには、3DプリンターやハイスペックPC、ロボットカー、大型ディスプレイなどの設備が導入されており、生徒たちが技術に触れながら学べる環境が整備されています。

例えば小学3・4年生はプログラミングツール「Scratch」を活用し、基礎的なコードを習得。小学5・6年生は、3D-CADや動画編集ソフトを使用してプロジェクト型学習(PBL)に挑戦しています。これらの活動を通じて、課題を発見する力や論理的思考を鍛える機会が生まれています。

聖徳学園中学・高等学校の創造的学び

東京都武蔵野市にある聖徳学園中学・高等学校では、STEAM教育を重視した独自のカリキュラムを採用。特に芸術(Art)の要素を強調し、生徒が自由な発想で価値を創出する力を育てることを目指しています。

情報技術を活用したプレゼンテーション作成や、データ分析を通じた課題解決プロジェクトが行われており、学びの成果は「作品」として展示されます。

また大学や地域企業と連携し、社会課題をテーマとしたプロジェクトに取り組む機会も豊富です。このような学びを通じて、課題を「作品」として昇華させる力が育まれています。

兵庫県立加古川東高校の探究型学び

兵庫県立加古川東高校では、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校としての経験を活かし「兵庫型STEAM教育」を推進しています。普通科と理数科の生徒たちを対象に、探究活動を中心に据えたカリキュラムが展開されています。

家庭科での「ホームプロジェクト」や地理歴史科での「ビッグデータから加古川市の特徴を明らかにしよう」といったテーマを通じて、生活に根差した課題を解決する力を養成。保健体育科では「健康科学探究」として、健康やスポーツに関する課題を生徒が自ら設定し、調査や発表を行う活動が進められています。

さらに教員間の連携を強化し、各教科の専門性を活かした協働体制を構築することで、高い水準のSTEAM教育を実現しています。

まとめ

STEAM教育は、複雑化する社会課題に対応するために必要な創造性や問題解決能力を育てる、次世代の教育アプローチです。科学や技術、工学、芸術、数学を横断して学ぶことで、子どもたちに総合的なスキルを提供し、未来のキャリア形成にも大きく寄与します。

日本国内では小学校から高校までの教育現場でSTEAM教育が取り入れられ、プログラミング教育やプロジェクト型学習を通じて、多様な能力を育む取り組みが進められています。一方で教員の専門性や地域間の格差といった課題も存在しており、さらなる改善が求められています。

未来を担う子どもたちに必要な力を育てるSTEAM教育。その実践には、学校だけでなく、家庭や地域、企業との連携がますます重要になってくるでしょう。社会全体でSTEAM教育を支え、子どもたちが自ら学び、考え、未来を切り拓いていける環境をつくることが、これからの時代に求められているのです。